兩聲道

CD機 | MD機 | SACD機 | DAC | CAS | 合拼擴音機 | 前級擴音機 | 後級擴音機 | 接線 | 喇叭線 | 揚聲器 | 耳機 | 耳機擴音機 | LP產品 | 膽機產品 | 開卷式錄音機 | 音響配件 | DIY音響 | 電源 | 家庭影院

電視機 | 投影機 | 錄影機 | DVD影碟機 | Blu-ray影碟機 | 多媒體播放器 | 機頂盒 | 多聲道擴音機 | 多聲道揚聲器 | 多聲道影音組合 | Mini音響組合 | 重低音揚聲器 | 輔助設備 | 同好會

同好會 | Accuphase | B&W | Burmester | Denon | Jadis | KEF | KRELL | Luxman | Marantz | Nuforce | OPPO | Pioneer | TEAC | WEISS | News

News | Blog | 其他

其他 | 所有 |

| 影音天地主旨 ﹝請按主旨作出回應﹞ 上頁 下頁 首頁 尾頁 | 寄件者 | 傳送日期

|

| [#7622] Rattle 的新 M9 Sir Simon Rattle 的馬勒集錄音剛剛才以套裝型式發售,他最新的 M9 唱片亦緊接出籠,樂隊是柏林愛樂團,這是 Rattle 跟 BPO 合作的第四個馬勒官式錄音。EMI 宣告它將於 2007 年 11 月 13 日率先在 iTunes 上以數碼檔案型式發售,而正式的唱片版則在明年三月應市。Rattle 這個新 M9 錄音,特別之處在於,它是收錄自美國紐約卡耐基廳(07 年 10 月)的一次現場演出,印象中這亦是柏林愛樂團首次在美國錄下的官方錄音。新唱片的封面設計跟 Boulez 的 M8 同出一徹,都是一幅大頭相,頭的位置亦是放在右手邊,祇是一個黑、一個白,未知這些封面 Layout 是否出自同一間設計公司? 從一個合法下載音樂的網站所見,逐樂章購買只須附出共 3.96 美圓,整張唱片購買則要 9.99 美圓,換言之即是雙唱片賣單張價錢(整個錄音的總長度超過 82 分鐘,相信 EMI 不會把它們硬塞在一碟吧?)。記得之前的維也納愛樂團版本,EMI 都要收你兩張唱片的價錢;而 Rattle 跟 WPO 合作的 M9,音響很納悶,還望這次會有大幅改善,畢竟在卡耐基廳所做的錄音,偶有佳作,假若 EMI 的工程師再度失手,我真替他們汗顏。 http://blog.roodo.com/i_pang/archives/4549305.html |

george1977 219.xxx.xxx.200 |

2008-01-12 10:22 | |

|

|

|||

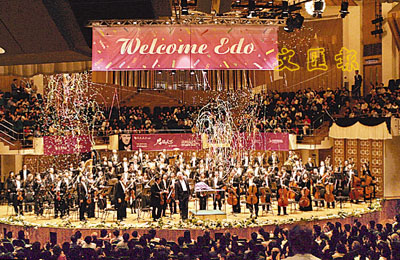

| [#7623] 港樂風波驟起 ■迪華特在香港的第一場音樂會。 文:周光蓁 2004年國際指揮大師迪華特以君臨天下之勢執掌香港管弦樂團(港樂)。五年任期至今剛過了一半,他和樂團的蜜月期隨著與樂師續約的爭議曝光和白熱化而劃上句號。加上近日迪氏舉家搬離香港之餘在美國媒體面前毫不客氣指責香港的空氣和教育制度,令這個每年經費達一億港元的旗艦藝團的將來發展更添疑團。 其實港樂現時正享受自1974年職業化以來最優勢的條件:擁有國際知名藝術總監、社會及企業的豐厚贊助等。在迪華特領導下,樂團藝術水平亦有所提升,馬勒交響曲系列和李察史特勞斯歌劇音樂會都成為亮點。 正當一切朝著樂觀方向發展時,問題在今年初送狗迎豬前夕突然爆發。觸發點為牽涉到樂師去留的一系列藝術決定,包括三位樂師不予續約、十位樂師只獲發一年合約以茲警告、整個低音大提琴部需重新考核,而其餘七十多位樂師俱獲三年合約兼加薪。突如其來的消息仍有待消化,排練《黃河鋼琴協奏曲》期間,迪氏突然喝令大提琴手孫泰進馬上離開,從此不再復見,頓時人心惶惶。到低提考核時,出任首席超過十年的宗小謙及另一位同僚決定不考,之後更要求不再參加所有迪氏指揮的音樂會,至合約在本音樂季結束。 消息很快在中、英文媒體報道,個別樂師亦聯名寫信向政府官員申訴,至今未息。筆者作為局外人,有機會分別與勞資雙方詳談,結果發現對問題的看法原來是個羅生門,而癥結是彼此之間的溝通和信任問題。 各執一詞 溝通欠奉 就以三人被解僱為例,港樂行政總裁簡寧天堅稱迪華特在2006年初,即一年前已向樂師提出警告,如果一年後沒有改善,便終止合約。「當時總監分別在19次的會面中和全體90位樂師單獨見面、對話。團員是知道那次會面的性質的。」但樂師們卻異口同聲表示該次會面只是閒話家常,毫無警告意味。 由於會面沒有第三者,亦沒有書面警告作實,雙方只能表述各自立場。「我相信預先警告這個機制可為大部分樂師帶來安全感,是公平的,讓有關樂師有一整年的機會作改善。」簡氏還指再過一兩次續約過程後人們便會真正相信其效用。 至於今次把10位樂師放在一年觀察行列,二月會面時雖有職員在場作記錄,但書面通知仍然欠奉,樂師們認為迪氏的批評欠客觀說服力(例如:「你的音色不是我所要的」、「弓子不夠大」等)。 「開始時迪華特還肯定我的表現呢!但之後又說對我的聲部不滿意。總之就是不明不白地給我一年的合約,」一位資深樂師說,「其實這種炒人手法幾十年都是如此,是個惡性循環。來個新總監,以其絕對權力,例必去掉一、二十人。過程中樂團內各種勢力亦趁機排除異己。作為大老板的董事會竟讓其發生,這十分不對,我們港樂亦永遠長不大。」年資較淺的樂師亦指出:「迪華特說我應到外國找老師學習。我對此感很不明白。香港栽培我,難道當年的優點,現在變為弱點?」 但簡寧天認為,衡量樂師們是完全基於藝術和專業因素,以及成員們如何為樂團整體音色作出貢獻,這是迪氏把港樂打造成優秀樂團的必需過程,就像青少年發育時期淋巴線陣痛一樣,是暫時但卻無可避免的。「我認為迪華特正在為樂團建立一個標準。通過時間這個標準將成為樂團自己所有而歸它所保護,而各位團員亦將成為它的守護者。到時各人便可以參與對同僚的藝術決定,那將是個飛躍。」簡氏補充說。 集體考核 再生風波 至於低音大提琴部的全體考核,這位昔日迪氏在悉尼交響樂團的助手說,那是在整頓木管部和演出大型作品後,發現這個聲部有問題,但又說不出具體點子來,唯一做法便是全數八位個別聽一次。有樂師則認為中提和第二小提琴部的水平較低提還要低,較公平的做法是全團考核,而非憑一人主觀意見向個別樂師開刀。 至於辭退大提琴手孫泰進,簡寧天證實該樂師已和樂團沒有瓜葛,除此之外他不願置評。據聞該美籍韓裔樂師已訴諸法律,狀告港樂。 雖然簡氏一再強調各種決定不會影響樂團士氣,但有獲三年合約的弦樂和銅管樂師感到氣氛不妙而投考他團。「這裡沒有工會保護,總監權力無限。今天取一年合約的,兩年後可能輪到我。」一位提琴手如此說。另一位管樂手則認為「今次事件把樂團分化了,也把每位樂師由藝術家貶為僱員,為老板迪華特打工。」他更揚言有料的樂師肯定不會留下來。 面對各方懷疑和爭論,簡寧天認為「干擾將隨著對迪華特做事方式的適應而減少,而我相信他所做的事是對的。」他亦指新訂的三年合約和加薪讓樂團中沉默的大多數保持穩定和暢快。迪華特曾宣稱敢以真姓名提出異議的樂師只屬少數,「若有5人都嫌太多」。 http://paper.wenweipo.com/2007/05/20/OT0705200013.htm  |

george1977 219.xxx.xxx.200 |

2008-01-12 10:25 |

| [#7624] 一個系列的終結:Living Stereo 的 XRCD 版 XRCD(Extended Resolution Compact Disc)乃日本勝利公司以自家的 K2 技術為本,研發出來的一種混音方式,並且製成唱片發行,面世將近十年。本來唱片公司以獨門秘製的錄音╱混音技術以作招徠實是無可厚非,可是勝利公司似乎對它信心滿滿,希望靠這些唱片去打入音響發燒友的圈子。XRCD 的內容量跟 LP 唱片一樣,就只有約四十分鐘的內容,而它們最早期的包裝亦像極一張小 LP,一個正方形的外套,封面沿用著原版 LP 的插圖;再者,它的定價又跟同期發行的復刻 LP 相若(約港幣二佰圓)。從種種跡象顯示,XRCD 的主打對象恐怕就是那些對復刻 LP 有興趣,卻又不打算再投入模擬世界的音響發燒友。 十年以來,XRCD 品種繁多,包括:古典音樂、爵士樂、以及一些專為音響發燒友而做的錄音,最為人所熟識的就是重發美國 RCA 公司「Living Stereo」系列的名盤。這批 XRCD 版的「Living Stereo」雖然得到好評,卻因為高昂售價而未能使它們成氣候。後來,當 BMG 把「L.S.」的 Hybrid SA-CD 版推出市場後,勝利公司就知趣停止再發行新的「L.S.」唱片(在 2005 年 3 月 25 日,勝利公司發行了最後兩款「L.S.」唱片,曲子都是由 Charles Munch 指揮),原因恐怕是兩者的定價相差太大,XRCD 從此失去競爭能力。 在美國,「Living Stereo」Hybrid SA-CD 的售價定在 11 美圓左右(網上商店更有折扣),做價跟之前發行的普通版 CD 根本就是一樣;而 XRCD 的售價約為 30 美圓,換言之 SA-CD 版比 XRCD 版便宜三份之二。更重要的是,SA-CD 版的內容量是 XRCD 版的兩倍,站在一般消費者的立場,很自然就會傾向於前者。作為「L.S.」唱片的支持者,我手上就只得一祇 XRCD 版的唱片,那就是 Rimsky-Korsakov 的「天方夜譚Scheherazade」(由 Fritz Reiner 指揮芝加哥交響樂團),而這張唱片所能提供到的優質音響,立刻就把 BMG 的普通版比下去。礙於 XRCD 版的昂貴,你未必會把手上整個「L.S.」系列的唱片升級,可是當 BMG 自家推出了相對上既價廉又物美的 SA-CD 版之後,大家的升級意欲就可能會被撩起。 一直以來,我都期待著勝利公司能夠推出 Prokofiev 的「Alexander Nevsky」(由 Reiner 指揮芝加哥交響樂團)的 XRCD 版本,這是少數我認為值得附出多一點來換取更佳效果的「Living Stereo」錄音。現恐怕這願望終歸都不能成事,唯有寄望那不知在何年才會出現的 SA-CD 版,能夠有更出色的表現。 延伸嬝炕G Fritz Reiner / The Art of Economy http://www.classicalnotes.net/columns/reiner.html http://blog.roodo.com/i_pang/archives/3072783.html  |

george1977 219.xxx.xxx.200 |

2008-01-12 10:28 |

| [#7625] 重溫一次指揮與獨奏的冒險旅程 (2) 這個布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲的錄音,今次在 Great Performances 系列堶奏o,隨了得到 DSD 技術的洗禮外,售價亦比以前便宜,不過那份導聽指南就比以前清減了不少。首版的導聽指南除了文字解說外,還包括釵h附加資料,例如當年的剪報、圖片、與及團員名單(你可以從中知道小澤征爾在那時經已在紐約愛樂團出任助理指揮)。假如你早就擁有首版 CD,就請好好地保存,不要隨便把它送到二手唱片舖頭! 這次演奏被視為一次不尋常的演出,可是以現今的角度來觀之,它根本就不算是怎樣的一回事。Bernstein 並不認同 Gould 欲以較慢的速度來處理這一部作品,可是當 Bernstein 年紀愈來愈大,他卻又不折不扣變成一個浪漫主義者,聽聞 Bernstein 跟 Zimerman 在 Gould 死後一年所做的同曲錄音(1983.11)比起這次演奏更慢!另外, Celibidache 跟 Barenboim 合作的同曲(1990),亦是一次值得參考的特殊案例。假如 Gould 不是早死,相信聽眾還是會期望他們能夠再次合作演奏此曲,看一下他們是否仍然不咬弦? http://blog.roodo.com/i_pang/archives/2147684.html  |

george1977 219.xxx.xxx.200 |

2008-01-12 10:30 |

| [#7626] 重溫一次指揮與獨奏的冒險旅程 (1) Sony Classical 全新的 Great Performances 系列,其第二回發行的唱片中,原本就包括由 Glenn Gould 主奏、Leonard Bernstein 指揮的布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲(1962.4),可是此碟並沒有跟大隊一同上市,令人為之納悶,不過在事隔數星期後,此碟卻靜悄悄的出現在貨架上。 這個錄音首次出現在 Sony Classical 的目錄上,時為 1998 年,記得該公司在新成立的時候,陸續重發 Gould 的唱片,在這個系列到達尾聲的時候,Sony 就發行了這個布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲的錄音,不過它又並非列入 The Glenn Gould Edition 之中。除此之外,這個錄音原本來自國會圖書館的聲音檔案,而非 Columbia 唱片公司的固有財產, Sony Classical 決定發行這個錄音,令它終於成為官式目錄堛漱@員,亦令這份母帶獲得 Super Bit Mapping 技術的優質處理。 這個演奏能夠成事,當然要感謝 Bernstein 在不認同主奏者觀點的情況下仍然堅持演出,Bernstein 在演出前的講話亦形容這是指揮與獨奏的一次冒險旅程,而他遵照著老師 Dimitri Mitropoulos 的教誨,以開放的態度面對挑戰。另一方面,這次演奏亦有幸被科技好好的保存下來,令大家可以透過唱片去體會這次特別的冒險。 因為這是一次歷險,Bernstein 在開演前罕有地跟觀眾道出他跟 Gould 在演繹的觀念上出現分歧。但凡擁有這張唱片的聽眾,都能夠透過唱片,親耳傾聽指揮在訴說當時的想法。在演奏之後,Sony 亦補入一段 Gould 在電台接受訪問的錄音,訪問雖然是一段節錄,不過你還是可以清楚知道,另一個主角對這件事的看法。 http://blog.roodo.com/i_pang/archives/2147684.html  |

george1977 219.xxx.xxx.200 |

2008-01-12 10:31 |

| [#7627] 再談 Haitink 的馬勒影像 記得今年初寫過有關「Haitink 的馬勒影像」的文章,文中我還猜想這批錄像,不知在何年何日才會在國際版的目錄上出現,真想不到文章刊出後,就收到國際版 DVD 將會發行的消息,而全套錄像只會以散裝形式發售。這批 DVD 在六月初經已抵步,不過其售價在不同店子的差距還很驚人,最高見港幣 198、最低則見 148,相差五十圓之譜。當初見它做價 198,還害得我以為是雙碟,後來查證之後才知道那是單碟。 這輯馬勒影碟共有三張:1) 交響曲第一號第二號、2) 交響曲第三號、3) 交響曲第四號第七號,以其節目內容的總長度計算,祇要賣148港圓或以下,它們還是很化算,畢竟影音俱全,售價亦衹是較 PhilipsDUO 系列稍為高少部A相較於早些時日所推出的日本版,還是要分開五張碟,每張要收你 3200 日圓,認真不便宜呢!除此之外,有一點還是頗為費解,就是交響曲第一號第二號的那張影碟,並沒有一同應市,莫非真是那麼好賣而出現嚴重缺貨,以至令我與它無緣?事實上,我在 HMV 是有見過的,可是它的做價卻超越 198 創出新高見 240,我唯有當從來沒有見過。 Decca Music Group 跟 DG 同為環球音樂集團的子公司,其影像產品的後期製作都是交到 Emil Berliner Studios 代為處理,質量是有相當保證,可是在 DVD 的附加弁鄐W,兩間公司還是有點分別,這個分別就是 DG 的 DVD 是有提供中文字幕,而 Decca Music Group 則沒有。DG 在昨年發行的 BernsteinMahler 的全集錄像,就包括中文字幕,正因為有這個弁遄A對於想了解馬勒交響曲堛犖q詞含意,是有很大幫助; Haitink 這一套馬勒錄像並不帶有中文字幕,作為 Philips 目錄堸艉@的「半套」馬勒交響曲錄像,委實可惜! http://blog.roodo.com/i_pang/archives/1746567.html  |

george1977 219.xxx.xxx.200 |

2008-01-12 10:35 |

| [#7628] CSO Resound 的頭炮 釵h大唱片公司經已全面撤出古典音樂市場,現在就只會將埋在倉庫的寶貝循環再用,定時定候把它們改頭換面一番就當新貨推出。在貨源充足的情況下,它們就算不再投資新作,亦不愁沒有貨來填滿這個小小的市場。可是唱片業大號的撤退,卻影響到指揮、藝人及樂團的宣傳與收入,樂團為了自保就紛紛建立起一個又一個的自主品牌。CSO Resound 就是新近加入這個市場的品牌,它就是芝加哥交響樂團(Chicago Symphony Orchestra)再次踏入這個唱片業的試金石,頭炮就是由荷蘭裔指揮家 Bernard Haitink 指揮的馬勒第三號交響曲。 自上任音樂總監 Daniel Barenboim 離開後,CSO 董事會就把此職位沿空,祇安排 Haitink 接替 Barenboim 成為樂團首席指揮;另委任 Pierre Boulez 成為該團的榮休指揮 (Conductor Emeritus),實行用兩位知名指揮家來支撐著樂團。CSO Resound 這張頭號唱片就紀錄了 Haitink 在履新後跟樂團的初次合作。在陣容上,它跟 Michael Tilson Thomas 的版本都有相同的地方,兩者都起用次女高音 Michelle DeYoung 參與製作。在演繹上,請大家不要期望 Haitink 會在此展示出任何新觀點,整體速度雖然比以前寬廣,可是這齣一百分鐘的大作卻轉眼就到尾聲。 Haitink 自從跟 Philips 結束賓主關係之後,就很少有機會看到他的新唱片,拜樂團的自主品牌所賜,大家又可以聽到 Haitink 的唱片,最著名的莫過於跟倫敦交響樂團合作的貝多芬及布拉姆斯交響曲全集 (LSO Live);在一些冷門品牌中 (Na鴳e),你又會發現他跟法國樂團合作馬勒第五號及第六號的唱片。我不會期望接近八十的 Haitink 會繼貝多芬及布拉姆斯之後,為 CSO 及我們帶來另一套馬勒交響曲全集,這張 CSO Resound 的頭炮,恐怕將會是 Haitink 指揮生涯中最後的一個馬勒第三錄音。 CSO Resound 這次並沒有效法三藩市交響樂團推出 SA-CD 版,所以售價才定得較低。音響雜誌「Stereophile」訪問了監製 James Mallinson(他亦是 LSO Live 的監製),他透露樂團以後的唱片將採用 DSD 方式錄音,祇是還未確定會否發行 SA-CD 而已。提到它的音響,著實攪得不錯,除提供到一個結實的低頻,錄音電平亦不像「三藩市」那邊出現過小的情況。不過我還是憂心,當 CSO Resound 將來推出 SA-CD 版的時候,它的聲音就會隨之變小。 http://blog.roodo.com/i_pang/archives/3378805.html 延伸嬝炕G http://www.playbillarts.com/news/article/6383.html  |

george1977 219.xxx.xxx.200 |

2008-01-12 10:38 |

| [#7629] Haitink 與馬勒的耶誕音樂會 假如不是看到這套唱片,我是不會知道荷蘭音樂廳樂團,每到耶誕的正日都會舉辦一次馬勒作品音樂會。這套唱片結集了 1977 至 1987 年,凡十年間的 “Mahler Kerstmatinees” 音樂會實況,全部都是 12 月 25 日的錄音,負責指揮的當然就是那時的樂團總監 Bernard Haitink。好遺憾,這不是 Haitink 的另一套馬勒全集錄音,堶惜矰F第六號、第八號、與及大地之歌,所以祇是選集。釵h人不知道有這麼的一套唱片,皆因它是飛利蒲公司荷蘭本部的獨自企劃,只作本土銷售而不作全球發行。 事實上,這套在 1999 年發行的 9 CDs 紙盒裝唱片,都存在著相對的錄像,飛利蒲亦曾在 2006 年把它們結集成 4 DVDs 出售,當然亦只能在荷蘭市場方能得見。假如這套 DVD 都可以作全球發售,那麼 Haitink 跟柏林愛樂團的馬勒錄像,吸引力可能會相對下降,畢竟柏林版沒有第五號及第九號。現在我就提一下這套唱片究竟會發出甚麼樣的聲音?這是一組實況錄音的結集,有模擬制式 (ADD)、也有數碼制式 (DDD),不過它們的表現很均一,就是聲音偏乾兼平坦、而且電平偏少。這些都是舊飛利蒲 CD 唱片的聲音特性,就算是市面上仍然可以買到 Haitink 的第一套馬勒全集,都是發出這種聲音。 本來我是好希望飛利蒲會以 Bitstream 技術全面翻新 Haitink 的馬勒錄音,可是此技術主力卻用在 Mercury Living Presence 系列及器樂錄音身上,Grumiaux 的絕大部份錄音都曾經過 Bitstream 的洗禮,反而像 Haitink 的馬勒或 Sir Colin Davis 的 Berlioz、及大部份管弦樂錄音都沒有受惠。後來,環球唱片成為飛利蒲唱片的新主人,著它併入英國 Decca 之下,並全體統一採用 96 / 24 制式去做舊錄音翻製,可是新制式有時會攪出有崚角的聲音,終歸不及 Bitstream 的柔順厚暖。以現時 Decca Music Group 的狀況,Haitink 的馬勒全集(不論是模擬版及數碼版)、選集(耶誕音樂會或柏林版)要有一個更像樣的版本應市,恐怕遙遙無期! http://blog.roodo.com/i_pang/archives/3721675.html  |

george1977 219.xxx.xxx.200 |

2008-01-12 10:41 |

| [#7630] 一些由「華沙愛樂團」錄製的唱片 Naxos 的馬勒交響曲全集唱片,出版得很奇怪,樂團雖然都是 Polish National Radio Symphony Orhestra,卻由兩位指揮分擔全集的製作,他們分別是 Antoni Wit 及 Michael Halasz。最近,由 Antoni Wit 指揮的第八交響曲唱片亦已經發售,可是演奏的樂團卻改由 Wit 的子弟兵 Warsaw (National) Philharmonic Orhestra 負責。本來對這套新唱片並不太在意,可是當知道此碟是由 WPO 負責演奏之後,就頓時對它產生興趣。 WPO 近年經常為日本動畫及電影錄製配樂,他們最令人著迷的製作,就是為七集 OVA 動畫「Giant RoboThe Animation」所錄製的原聲大碟,全套唱片均由天野正道作曲及指揮,歷時近六年時間(1992~1998)去完成。遺憾的是,「Giant Robo」的原聲唱片可能因銷路不好、及分散在不同的公司之故,第三至第七集的原聲唱片經已絕版多時,現只能買到第一、第二集及管弦樂曲集。 可喜的是,當年樂團排練及錄音時的情況,原來是有錄像留下來,雖然片子的質素一般,無可否認確是一項重要記錄,現在它們經已分別輯錄在「Giant Robo」DVD 的特典中,唯香港版的影碟並沒有收入這些影像,想看就祇能老遠從台灣把「普威爾」的版本訂過來。 為了有效控制製作成本,Naxos 通常都會找名氣小的樂團來做錄音,他們往往來自東歐及俄羅斯地區、又或者是來自澳洲及新西蘭等地。事實上,這或者會影響到某些聽眾的消費意慾,他們會為演奏者的名不經傳而卻步,可是我並不把這個因素計算在內,我最關心的反而是唱片的錄音質素。 試想,這麼多年來 Naxos 從未提起旗下錄音隊的事情,或者他們本來就沒有甚麼錄音隊,相信每次的製作,Naxos 都是外發給當地的製作公司吧?假如這是屬實,這就能解釋 Naxos 唱片的錄音質素相當參差的原因。Naxos 的錄音一直給我的印象就是聲音偏薄而略帶數碼聲,當然這是不能一概而論,我同意他們亦偶有佳作。 這次 Naxos 的馬勒第八交響曲的錄音並沒出現上述的問題,打從開頭之處就展現出沉厚的步調。不過,這並不是一個貼身的錄音,為使各聲部取得平衡,並且避免最強音出現時所發出的過大音量,整體的電平就被調低。通常一個貼身錄音,較能為聽者提供一次有臨場性的刺激感,而聲部的平衡度有可能就會被犧牲掉。 從經濟角度而言,中價位及低價位的馬勒交響曲全集套裝唱片已經比往時選擇多了,所以我現時都不買散,寧願整套的買回來,例如 EMI Classics 在 2006 上半年所推出 Gary Bertini 的馬勒全集就是近期超值抵買之選,其平均售價比 Naxos 的單張賣得更便宜。所以,Naxos 的馬勒第八交響曲唱片,要在版本臨立的今天突圍而出,委實有點難度。純以演繹角度而言,Bernstein 的馬勒第八是最為深得吾心,因為就只有他才能為上半部帶來歡天喜地的氣氛,而其他版本都祇是在交響、合唱、獨唱,這幾道模式之間切換遊走,雖然各有特色,可就是再沒有留下任何深刻的烙印! http://blog.roodo.com/i_pang/archives/2182262.html 延伸嬝炕G 美國 Stereophile 的評論 (Robert Levine) http://www.stereophile.com/recordingofthemonth/706rotm/index.html 英國 Classics Today.com 的評論 http://www.classicstoday.com/review.asp?ReviewNum=9914  |

george1977 219.xxx.xxx.200 |

2008-01-12 10:45 |

| [#7631] Bernstein 的馬勒影像 不知是因何原故,德國 DG 在 2005 年內先後把 Bernstein 的馬勒錄音及錄像重發。夏季的時候把那套待在中價區已有好幾年的全集,分拆成 3 套並降到低價區繼續發售;而在秋季時則首度發行其錄像版的 DVD 全集。正因為 CD 跟 DVD 的售價相若,假如硬要我二擇其一,很自然會選擇 DVD 版,皆因那套 CD 也早已是我的收藏之一。 Bernstein 畢生留下的馬勒交響曲全集演奏記錄凡三回之多,60 年代於美國哥倫比亞為第 1 回、70 年代在 Unitel 留下的錄像為第 2 回、80 年代由德國 DG 所推出的現場錄音就是第 3 回。而 70 年代的錄像版更是到目前為止,是唯一的全集影像記錄;整個全集,除了第二交響曲是跟倫敦交響樂團、而大地之歌是跟以色列愛樂團合作之外,其餘都是跟維也納愛樂團合演。 在 Unitel 的目錄裡,Bernstein 還有一些馬勒藝術歌曲的錄像,可惜並沒隨同是次交響曲全集一起再發行。不過這次的 DVD 全集則補入了 3 個紀錄片,內容都是一些排演記錄、與及跟 Bernstein 的訪談。更重要的是,這套 DVD 還包含了中文字幕,相信大家都會有興趣知道馬勒交響曲裡的歌唱部份究竟是在唱些什麼吧? 整套影片因為年代久遠,畫面難免有點陳舊,可是經數位處理之後,播放出來的畫質是很乾淨。他們採用了 AMSI II 的技術去翻新那條聲軌,如果大家不善忘,應該還記得「環球」那個廉價的 Eloquence 系列正是用這個技術去製作。 個人認為,dts 聲軌在於古典音樂,實質效益不大,播放出來的聲音有被壓縮的感覺,反不及 Dolby Digital 5.1 或 Liner PCM 來得開揚。畢竟 dts 聲軌在高頻域的表現一直都不及 Dolby Digital 5.1 來得好,而古典音樂的演奏正正就是則重於中高頻的範圍。在經過反覆的聆聽比較後,我就決定以 Liner PCM 的制式去觀看整套節目;而事實上,碟內的聲軌選擇亦是預設在 Liner PCM。 算起來,Bernstein 是第二代的馬勒交響曲指揮,在其年青的時代,有釵h機會跟第一代的大師們學習,例如:Bruno Walter 及 D.Mitropoulos;恰巧,他們三人也同樣是美國哥倫比亞公司的專約藝人。Walter 是馬勒的門生是人所共知,其第一手經驗是相當的珍貴;而從希臘來的 Mitropoulos 則是 Bernstein 的老師,兼紐約愛樂團的總監,其對馬勒音樂的推廣亦是不遺餘力。 Bernstein 跟所有同代人一樣,都不認同由英國學者 D.Cooke 所續完的第十交響曲。當然他們是有其道理,可是在認真聆聽這部作品的時候,你會發覺其完成度是相當高,而且曲子亦確實很馬勒。對於不能夠得到 Bernstein 的認同及聽到他指揮第十交響曲的完成版,我認為是一件憾事。 http://blog.roodo.com/i_pang/archives/711956.html  |

george1977 219.xxx.xxx.200 |

2008-01-12 10:49 |

| [#7632] Bertini 的馬勒集(國際版) 在 2005 年的尾聲,我在日本 HMV 網站看到了 Bertini 的馬勒交響曲全集(國際版)的發賣訊息,那還是一個廉價版的純紙盒裝呢,當時我還擔心,它未必能夠在短期內在香港市場出現。很慶幸它在 2006 年的一月中到貨,而且賣價亦出乎意料的超平,11CDs 套裝只賣不到兩佰港圓。 在本碟導聽手冊的末頁,有提到這套唱片的錄音訊源是在英國 Abbey Road 的錄音室處理,可是其外盒並沒有印有 ART 標籤,由誰人操刀亦隻字不提。可是在 Google Groups 堛滌Q論群卻提出另一個版本,裡面提到國際版的母帶其實是來自由東芝 EMI 新造的 24 bit 母帶,實際情況如何,確是耐人尋味?這套唱片的版權的確是屬於東芝 EMI,而它亦於 2005 年 7 月,運用了自家的 24 bit 重整技術把這套唱片重發。另外,Google Groups 堛滌Q論群亦提到,這套唱片堛熔臚@至第五號交響曲,跟一直有售的法國廉價裝的配置一樣,第四號交響曲的第四樂章仍然被分放在第六號的前頭。 有關這套唱片的背景,日本 HMV 網站有提到,Bertini 跟科隆電台樂團最初為法國 Harmonia Mundi 公司灌錄馬勒交響曲集,時為 1980 年代中期;後來因為某種原因停下來,之後得到東芝 EMI 的幫助,才能夠完成全集的錄音。記得這套唱片初發的時候,東芝 EMI 的全集 Box Set,跟歐洲 EMI 的散片裝同時應市,可是我現在怎也記不起,當時的歐洲 EMI 是否都有把全集發行,還是只發行了 Harmonia Mundi 的那一部份?而這次 2005 年的再版,看上去有幾分像是出自 EMI 地方公司的手筆,因為它有自己的封面(EMI 的廉價套裝系列,都有一個固定的封面設計模式),而且那封面還是跟日本版一模一樣呢! 在 EMI 的目錄堙A現時總共有三套馬勒集,除了 Bertini 之外還有由 Tennstedt 及 Rattle 所指揮的版本。Bertini 的馬勒集究竟會是什麼模樣,其實我並不懂得用文字去形容,我只知道我是完全接受他對每首交響曲的演繹,反之我對 Tennstedt 或 Rattle 對於某些交響曲的處理,還是有些保留。除此之外,它們跟 Bertini 版的最大分別就是錄音質素參差。 Tennstedt 及 Rattle 的版本都會有幾首交響曲的電平特別低、與及有動態狹窄的情況出現,例如 Tennstedt 版的第二號及第八號或 Rattle 版的第四號、第九號及第十號(新版)。從導聽手冊所提供的資料,為 Bertini 錄製馬勒集的錄音工程人員應該是來自科隆電台(WDR);後來他在日本的現場錄音,除原有班底外亦有來自東芝的技術支援。在此,我可以肯定的說一句,這群錄音工程師為 Bertini 的馬勒集留下了一組很出色的聲音記錄,成績絕對比 EMI 那組人做得更好。 Bertini 在 2005 年 3 月離世,跟 Sinopoli 一樣都是在身死後,唱片公司才願意拿他們的名盤出來再版。我提起 Sinopoli 的原因都是他的馬勒集在錄完之後,一直未見 DG 把它們結集成一個套裝,直到他過身之後,DG 才實現了我這一個夢想。現在,Rattle 的馬勒集亦已經完成,希望 EMI 不要等 Rattle 有什麼冬瓜豆腐才肯推出他的馬勒集套裝。 http://blog.roodo.com/i_pang/archives/1011248.html  |

george1977 219.xxx.xxx.200 |

2008-01-12 10:51 |

| [#7633] Frank Scheffer 的馬勒素描 在 1920 年,荷蘭樂界由 Mengelberg 倡議舉辦了一次「馬勒節」,把馬勒的交響曲全部演奏一次。在 1995 年,為了紀念馬勒交響曲首度公演的百周年紀念,大家在荷蘭舉行第二次「馬勒節」,這次除了東度主的荷蘭皇家樂團之外,還包括維也納愛樂及柏林愛樂;指揮計有 Abbado、Chailly、Haitink、Muti 及 Rattle。 跟第一次「馬勒節」一樣,東度主的荷蘭皇家樂團會跟 Chailly,把馬勒的交響曲全部演奏一次;柏林愛樂會跟 Abbado 演奏第五號及第九號;維也納愛樂會跟 Haitink 演奏第二號、第三號及第六號;會跟 Muti 演奏第四號、與及會跟 Rattle 演奏第七號。 荷蘭導演 Frank Scheffer 把他們的排練過程拍攝下來,兼且訪問了各指揮,每位指揮按著自己所負責的曲目,對其發表自己的觀點,暢談有關馬勒音樂堛漱@切,導演最後就把這些材料剪輯成一部長 70 分鐘的紀錄片「Conducting Mahler」。這套十年前的作品,在 2005 年尾終於推出了 DVD,本碟媮晱]括導演的另一齣作品「I Have Lost Touch With The World」,Chailly 會跟馬勒傳記權威 Henry-Louis de la Grange 以第九號交響曲為基礎,跟大家分析馬勒作品的內在世界。 本 DVD 堛漕滼′鶹片確實好看,導演企圖透過影像與及訪談去解構馬勒作品的世界,他給指揮們及各樂團的空間頗大,沒有把片子視為一部宣傳「馬勒節」的影片,而是全心全意為馬勒的作品而拍。 http://blog.roodo.com/i_pang/archives/1035588.html  |

george1977 219.xxx.xxx.200 |

2008-01-12 10:53 |

| [#7634] Sir John 的馬勒錄音 猶太裔指揮馬勒卒於 1911 年,可是他卻以作曲家的身份繼續存活在這個世界上,馬勒的作品以交響曲為主,雖然到了二十世紀末才成為主流,可是在馬勒過世以後的日子,他的作品還是會有上演及灌錄成唱片的機會,不過馬勒的交響曲全集錄音,要待他去世約五十年之後才陸續面世。在 1960 年代或之前,你祇能夠把各指揮所留下的個別交響曲錄音湊在一起,才可以成為一套馬勒交響曲全集,而這些錄音不一定是為商業發行而做,它們通常都是來自電台所保存的現場錄音檔案。在那個年頭,能夠做了大部份馬勒交響曲演出的指揮,在英國落腳的 Sir John Barbirolli 肯定是其中之一。 從 BBC Legends 經已發行由 Sir John 指揮的馬勒交響曲現場演奏錄音,再加上一些零星的發行,我們可以知道他幾乎把馬勒的交響曲都奏過,欠缺的就只有第八號及大地之歌,不過在 BBC Legends 出現之前,大家就只知道 Sir John 只有第五號及第九號兩張在 EMI 留下的官式唱片。這兩張唱片一直都被英國的古典唱片雜誌捧上天,可是我一直對 Sir John 的第九號錄音受到高度讚譽不以為然,首先它的音色是暗暗,而在情感表現上,跟它差不多時間面世的 Klemperer 版(EMI)似乎有更佳的表達。事實上,Sir John 在 EMI 目錄上還有一個第六號錄音,可是卻長期受人忽視,得不到那些雜誌寫手的青睞,所以此錄音長期以來都不是容易在市場上見到,不過近幾年此碟已經比較好找。 受到那些評論的影響,我也是很晚才接觸 Sir John 的第六號錄音,聽過之後我是毫無保留的接受,甚至隱若覺得 Sir John 對於第六號的處理方式是最正確。在 Sir John 棒下,第一樂章是以極慢而寬廣的步伐進行,有別於像 Bernstein 所提供的凌厲而燥狂模式,他還採用第六號原來的編排,恢復 Andante moderato 在第二樂章的位置,Sir John 的演奏在當時來說可能是太過另類,因此而得不到重視。後來英國 Testament 公司發行了 Sir John 跟柏林愛樂在 1966 年的現場演奏錄音,聽過之後,我認為它的表現始終不及後來在 1967 年錄製的官式版本。 正如上文曾經提過,Sir John 的馬勒交響曲錄音絕大多數是現場演奏,BBC Legends 那裡就有第三號、第四號、第七號的唱片;而 Testament 那裡,除了第六號之外,就有第二號、第三號的錄音;另外,第二號還有一個施圖加特的版本,在 Great Conductors Of The 20th Century 系列可以找到。至於錄音室版本方面,除了上文提過的第五號、第六號、第九號的 EMI 版外,還有一次第一號錄音,是英國 PYE 公司的製作,此碟老早就由英國 Dutton 推出了 CD 版。從上述幾組錄音所給我的印象,Sir John 跟英國樂團的合作成績遠較跟柏林愛樂所合作的版本為高,同時我亦可大膽假設(當年的)柏林愛樂團似乎還未能正確掌握到馬勒的語言,這罪過又應否算在卡拉揚的頭上呢? http://blog.roodo.com/i_pang/archives/1729616.html  |

george1977 219.xxx.xxx.200 |

2008-01-12 10:55 |

| [#7635] Haitink 向馬勒第八說不 在上世紀的 60 年代,Haitink、Kubelik 與及 Bernstein 在差不多的時間,先後完成灌錄馬勒全集。作為初代馬勒全集指揮的其中一員,相信沒有人會否認 Haitink 是一個指揮馬勒交響曲的老資格。出人意表的是,Haitink 卻在 2002 年的一次 BBC Radio 3 的訪談中,親口承認自己對第八號交響曲極之抗拒,亦不熱衷於指揮它,原文如下: "Don't talk about number eight, because I think number eight is a sort of monstrosity : an incredible pastiche of all sorts of things. I had to do it in my life three times, and if I never do it again.....I will not be sad. (Laughs)" Haitink 一生中曾有三次指揮第八號的經驗,可是這些經驗並沒有令他完全了解這一齣作品,至少他還很坦白承認有這個問題。那麼在 90 年代初頭,Haitink 跟柏林愛樂團合作灌錄的馬勒作品集,雖然後來因為銷情不好而止於第七號交響曲。可是當你站在指揮的角度來看,這可能不是一件甚麼大不了的事情也說不定?就算計劃並沒有停下來, Haitink 到最後可能都不會錄第八號。 http://blog.roodo.com/i_pang/archives/1064676.html |

george1977 219.xxx.xxx.200 |

2008-01-12 10:56 |

| [#7636] Haitink 的馬勒DVD影像 荷蘭導演 Frank Scheffer 的作品「Conducting Mahler」,紀錄了有份參與第二次「馬勒節」的眾多指揮的排練實況,與及讓他們暢談對於馬勒作品的看法,而出場率最高的指揮就是 Haitink。對比起其他有份參與「馬勒節」的指揮,Haitink 確實是一個老資格,早在上世紀的 60年代,Haitink、Kubelik 與及 Bernstein 已經灌錄馬勒全集,他們三人的全集唱片雖然各有優點及缺點,可是 Haitink 的這套唱片,都會被認為是三者之中最可靠的,再加上 Bernstein 及 Kubelik 亦先後作古,Haitink 則變成了碩果僅存的第一代馬勒全集指揮。 Haitink 在數碼錄音的初期,亦有跟荷蘭皇家樂團重錄部份馬勒交響曲,可是這一次並沒有再留下一個全集。約莫在 90 年代初頭,Haitink 再有機會灌錄馬勒的作品,而這次的合作伙伴就是柏林愛樂團;他這次錄音似乎還是一個大計劃呢,因為在出唱片之餘,還會把演奏會的實況攝錄下來,留待將來推出影像產品之用。不幸地,這套唱片的銷情卻非常慘淡,以致飛利浦決定要壯士斷臂,把 Haitink 的馬勒及布魯克勒錄音計劃一同終止,而 Haitink 亦於差不多的時候結束了跟飛利浦的賓主關係。 事實上,這套唱片亦只是尚欠第八號、第九號與及大地之歌就完成;而影像方面則留有第一至第四號與及第七號,共五場音樂會的錄影。數年前,日本環球唱片宣佈它們跟德國 Unitel 的合約將要屆滿,把手頭上 Unitel 目錄的 DVD 割價求售,我都是在此刻才知道這些影像的存在。此時此刻要完全補回這些 DVD,可能性是相當低,本來還可以寄望國際版的發行,可是這些本來就是銷情慘淡的商品,究竟是否還會有一個翻新的機會呢? 後記:來自日本 HMV 2006 年 4 月 4 日的消息,國際版 DVD 將於 5 月份發行。 http://blog.roodo.com/i_pang/archives/1059071.html  |

george1977 219.xxx.xxx.200 |

2008-01-12 10:59 |

| [#7637] Klemperer 在拿索斯 德裔留英指揮 Otto Klemperer (1885-1973) 的女兒 Lotte (1923-2003),在臨終前肯定了英國 EMI 及 Testement 公司對處理其亡父錄音遺產的貢獻,並認定它們是一雙可信賴的合作伙伴。事實上,Testement 近年來積極把呆在 BBC 倉庫的實況錄音,翻出來製成唱片,而質素竟又比起 BBC Legends 所發行的更好。另一邊廂,同為 EMI 的專約藝人,Klemperer 比起 Furtwangler 所留下的錄音遺產,無論質與量都更高,這些遺產亦是令後世代認識 Klemperer 的主要途徑。不過,Lotte 似乎沒有想過,當五十年的版權保障期限一過,其父留在 EMI 的錄音遺產就可以被別的廠牌製成唱片出售,至於這會否構成一場災難?這恐怕她亦控制不來! 最近,NAXOS 終於向 Klemperer 的錄音遺產打主意,頭炮就發行了由他指揮 Philharmonia Orchestra 的貝多芬第五號及第七號交響曲(錄於 1955 年),這是他初進 EMI 時所留下的單聲道版本(同期還錄下第三號交響曲)。這唱片的內容早就在 EMI 的「Great Recordings of the Century」系列堨X現,祇是第七號交響曲的錄音,EMI 只提供那個一直都有發行的身歷聲版本,所以 NAXOS 的發行就提供了一個另類選擇。這張唱片的復刻工作仍然由 Mark Obert Throne 操刀,他強調了單件樂器的質感與及整體的清晰度(例如:貝五第三樂章尾段的定音鼓連打,在寧靜的環境下,你是可以感受到那鼓皮的質感呢!),整體音色雖有別於 EMI 所提供到的雄渾,卻特顯了 Klemperer 的古典主義風格。 這片 NAXOS 唱片所提供的錄音電平,音量適中並沒有過小的問題;遺憾的是,這唱片的解說書又一次沒有提供翻製訊源的資料,它聽來卻不像是 LP 的復刻,訊源有可能是磁帶之類的東西。Mark Obert Throne 的復刻,我並非每次都喜歡,不過這張 Klemperer 唱片的翻製卻是他少有的佳作,作為系列的頭炮,這確是一個好開始。我現在倒希望 NAXOS 盡快把那個單聲道版的貝多芬第三號交響曲發行,皆因由 EMI「Great Recording of the Century」系列所發行的同一曲目,聲音比起自家的舊版更為單薄,Ian Jones 的翻製令人有新不如舊之感。 http://blog.roodo.com/i_pang/archives/2997771.html  |

george1977 219.xxx.xxx.200 |

2008-01-12 11:02 |

| [#7638] Frank Scheffer 的馬勒素描 George1977, Your posts are always informative and constructive, thanks. I have also highly recommended Gary Bertini's Mahler in other website. Is it your blog 'blog.roodo.com'? |

ocean 203.xxx.xxx.17 |

2008-01-12 11:05 |

| [#7639] 蕭斯塔高維契的自作自演集 (2) 這些蘇聯演奏家的廣播錄音,現由俄羅斯聯邦的廣播機構 Gostel Radio Fund 所管理,其庫藏之多,跟前蘇聯國營唱片公司 Melodiya 能互相輝映。這些寶藏在本世紀初就授權給美國的 Pipeline Music 代為處理,可是這間美國公司只從事母帶後期製作的事宜,所以 Pipeline Music 就把這批錄音再授權給其他公司來發行唱片。2001 年,這批錄音終於重見天日,可是卻出現在一個陌生的南韓唱片品牌 Yedang Classics 的旗下。事實上,Pipeline Music 近年亦授權給歐洲的 Brilliant,讓它以廉價盒裝形式,發行了釵h前蘇聯演奏家的唱片。 1958 年,蕭斯塔高維契作為比利時指揮 Andre Cluytens 錄製其第十一號交響曲的顧問,在法國巴黎停留了好些時日。期間,他跟 Cluytens 合作錄製了「給鋼琴、小號及絃樂的協奏曲」與及「第二號鋼琴協奏曲」,同時亦留下了一些鋼琴小品錄音。這張唱片似乎就是作曲家在西方世界的最早與及唯一的自作自演唱片。大家可以在 EMI ClassicsGreat Recordings of the Century 的目錄裡找到這個錄音,可是那原來出現在 Revelation 目錄的錄音,恐怕還要再等一些時日才會全面再版。 http://blog.roodo.com/i_pang/archives/1238777.html  |

george1977 219.xxx.xxx.200 |

2008-01-12 11:07 |

| [#7640] 蕭斯塔高維契的自作自演集 (2) Volume5:RV70006 Piano Concerto No.1 in C minor Piano Concerto No.2 in F Concertino for Two Piano in A minor Piano Trio No.2 in E minor  |

george1977 219.xxx.xxx.200 |

2008-01-12 11:08 |

| [#7641] 蕭斯塔高維契的自作自演集 (2) Volume4:RV70005 Sonata for Cello and Piano in D minor Piano Quintet in G minor  |

george1977 219.xxx.xxx.200 |

2008-01-12 11:09 |