兩聲道

CD機 | MD機 | SACD機 | DAC | CAS | 合拼擴音機 | 前級擴音機 | 後級擴音機 | 接線 | 喇叭線 | 揚聲器 | 耳機 | 耳機擴音機 | LP產品 | 膽機產品 | 開卷式錄音機 | 音響配件 | DIY音響 | 電源 | 家庭影院

電視機 | 投影機 | 錄影機 | DVD影碟機 | Blu-ray影碟機 | 多媒體播放器 | 機頂盒 | 多聲道擴音機 | 多聲道揚聲器 | 多聲道影音組合 | Mini音響組合 | 重低音揚聲器 | 輔助設備 | 同好會

同好會 | Accuphase | B&W | Burmester | Denon | Jadis | KEF | KRELL | Luxman | Marantz | Nuforce | OPPO | Pioneer | TEAC | WEISS | News

News | Blog | 其他

其他 | 所有 |

| 影音天地主旨 ﹝請按主旨作出回應﹞ 上頁 下頁 首頁 尾頁 | 寄件者 | 傳送日期

|

| [#15185] 文化醫生林衡哲 3年交出馬勒傳 @ Chinatimes 2010-09-20 中國時報 【林采韻/台北報導】 今年是作曲家馬勒的一五○歲冥誕,明年又逢他去世百年紀念,因此有關馬勒的音樂活動眾多。在台灣,一本五百頁的《西方音樂巨人 馬勒》近日出版。作者是七十一歲的醫師、望春風出版社發行人林衡哲。他廿五年來一直是「馬勒迷」,尋訪馬勒足跡、鑽研文獻,連三年暑假閉關圖書館,寫出這本傳記。 台大醫學院畢業的林衡哲,曾在美國執業卅年,一九九七年返台擔任花蓮門諾醫院小兒科主任,二○○二年出任台南市文化局長,享有「文化醫師」的雅號。他熱愛古典音樂,推動馬勒作品更是不遺餘力,任何馬勒作品的音樂會舉行,朋友都會接到他的電話。 林衡哲在初三畢業的暑假愛上古典樂,他初次聆聽貝多芬第四號交響曲,馬上被震住,從此踏上「追樂」人生。他建中三年級一場作文比賽中,別人寫保家衛國,他卻以《貝多芬為什麼偉大?》拿下第一名。畢業後他保送東海大學外文系,他讀完一年決定重考,只因重要的音樂會多在台北,他不想錯過。 重考成績考得太好,誤打誤撞進入台大醫學院,林衡哲忍不住讚嘆人生美妙:「史懷哲是我的偶像,他既是醫生,又熱愛巴赫。我是醫科學生,崇拜貝多芬。」醫學院畢業後他決定去美國,又是為了音樂,「我想親炙鋼琴大師魯賓斯坦的現場演出,同時追求自由的滋味。」 不過,一九八六年林衡哲連續聽到小澤征爾、拉圖指揮的馬勒第二號交響曲《復活》,正式從貝多芬迷「跳槽」成為馬勒信徒,「聽完後我有種靈魂飛上天的感覺。」二○○四年國家交響樂團音樂總監簡文彬推出台灣首次的馬勒系列,他心中便埋下了為馬勒寫傳的種子。 林衡哲說,他不是音樂專家,只是愛好者,他的馬勒傳不是寫給專家看,而是提供一般人進入馬勒音樂世界的橋樑,更重要的是內含台灣觀點。 像是他寫到馬勒與心理學家佛洛伊德會面的地點在荷蘭萊頓,特別在書中註明,萊頓正是學者江樹生翻譯重要台灣文獻《熱蘭遮城日記》的地方。文中也介紹了第一位將馬勒引介到台灣的音樂學者李哲洋。 林衡哲也詳列馬勒擔任維也納歌劇院音樂總監十年間最常演出的作品,莫札特《費加洛婚禮》排名第一,上演過四十九次,華格納《崔斯坦與伊索德》則是卅六次。 過去三年來,每到暑假,林衡哲都躲在南加州克萊蒙學院圖書館K書和寫書,閱讀馬勒相關外文書籍超過十本,才敢下手。 「馬勒常把握暑假期間在作曲小屋閉關寫作,他曾說那是一種被世界遺忘的感覺,寫作時我終於體會到他的感受。」 http://news.chinatimes.com/reading/0,5251,51301391x112010092000289,00.html 醫生林衡哲寫下500頁馬勒傳。(陳信翰攝)  |

george1977 210.xxx.xxx.189 |

2010-09-20 11:20 | |

|

|

|||

| [#15186] 【續】作者序~一位馬勒迷的心路歷程 @ 林衡哲 一位馬勒迷的心路歷程 林衡哲 馬勒是我們同時代的人 馬勒的音樂像一面鏡子,聽他的音樂,不但會發現馬勒,也會更清楚看到自已內心的世界。他雖然已經去世了一百年,但他是我們同時代的人,他的音樂不僅反映世紀末的維也納,也是為廿一世紀的現代人而寫;他在音樂中描述的種種問題:種族主義、社會衝突、人與人之間的冷漠與孤寂、心情的低落、工作環境的不如意,在我們這個時代非但沒有消失,甚至比百年前更嚴重,這就是為什麼他的音樂會感動現代人的原因。 馬勒從一位捷克鄉下的中下階級猶太小子,靠自已的努力和奮鬥,在生前成為世紀末大西洋兩岸最偉大的指揮家;死後一百年,又成為現代最重要的作曲家;甚至在交響曲的領域,票房上已經超越了貝多芬;很多人甚至相信他的音樂可以治癒心靈的傷痛,減輕面對死亡的痛苦。馬勒似乎成為二十世紀人類焦慮與渴望的代言人,和同時代的弗洛伊德、愛因斯坦、喬伊斯、畢卡索和羅素同為改變二十世紀的世界的人。我個人也相信:「馬勒的音樂將會愈來愈熱,成為點燃人類心靈的希望之光。」 寫馬勒傳的動機 我在1960年代,翻譯伍德的《羅素傳》,主要是深受他的寫作動機所感動。當時也請廖運範同學譯出《弗洛伊德自傳》,竟無意中催生了台灣讀書界「新潮文庫的時代」,並帶動了台灣文化界對羅素、弗洛伊德和愛因斯坦的認識。 現在我寫這部馬勒傳,也跟伍德寫羅素傳的動機一樣:「假如我寫這本馬勒傳有什麼用意的話,那不過是讓台灣人多了解一點這位在音樂史上,追求藝術的完美的先知之一的馬勒的事蹟與他的音樂。他們這些人類史上稀有的為美而奉獻的精神導師們,曾經鼓舞他的同類,把他們的理想向更深的美好的藝術王國邁進。」 羅素是追求「真理」的先知,二十世紀六○年代透過「新潮文庫」,我把羅素追求獨立思考的自由主義精神介紹到台灣來,似乎培養了不少年輕學子的獨立思想(例如李筱峰等);廿一世紀的現在,我也透過「望春風文庫」,介紹馬勒這位追求「美」的先知來台灣,就是期待當馬勒的時代在台灣降臨時,一個有尊嚴的和平時代以及文化奇蹟的時代,也即將降臨。 正如貝多芬創造十九世紀初期維也納文化的黃金時代,馬勒也帶動二十世紀初期維也納的文藝復興,我們也期待世界級的馬勒指揮家呂紹嘉回國接掌NSO後,他也一定會從馬勒的音樂出發,帶動廿一世紀台灣音樂文化的黃金時代;並讓社會大眾把注意力集中在知識與藝術的追求上,開啟一個為了文化的目的而存在的時代,也就是成為文化掛帥的國度。那時台灣才有可能產生真正的文藝復興時代。 撰寫本書的最大收穫 1971年義大利名導維斯康提的電影《魂斷威尼斯》,榮獲坎城影展廿五周年紀念大獎。在這部美如詩畫的電影中,男主角就是湯瑪斯曼筆下馬勒的化身。他被描寫成一位為了追尋美的形象而殉道的藝術家,這個隱喻確實捕捉到馬勒的精神。我也期待,這部馬勒傳也能把馬勒的精神,以及他多彩多姿的人生與作品,介紹給台灣的廣大讀者。 我寫完此書最大的收穫是,以前聽不懂的馬勒樂段,現在突然都聽懂了。例如過去我不了解他第十交響曲第一樂章,情緒的變化怎麼會那麼大,現在我終於明白是因為他接到葛羅佩斯給愛爾瑪的信,才開始由歡樂變成痛苦。因此要了解馬勒的音樂,先讀他的傳記,肯定有很大的幫助,因為他的音樂與他的生活息息相關。 由於我不是音樂專家,只是業餘的音樂愛好者,因此這部馬勒傳不是寫給專家看,而是寫給台灣、新加坡、香港和中國懂漢文的廣大業餘的古典音樂愛好者,為他們建一座平易近人的橋,讓他們很容易就進入馬勒的音樂世界,並發現屬於自己生命的感動。 蕭泰然與馬勒 最近五年來,我以宗教家的熱誠,推廣蕭泰然和馬勒的音樂,因為他們兩人分別寫出了二十世紀東西方最美的音樂旋律。蕭泰然的音樂寫出了近百年來台灣人的心聲,馬勒的音樂也流露了近百年來後工業時代西方人的焦慮與希望,他們都是最忠於自我的音樂家,也都熱愛自己心靈的故鄉,卻必須忍受終身飄泊的命運。當五十歲的馬勒寫下最後未完成的第十交響曲時,五十歲的蕭泰然才完成第一首蜚聲國際的小提琴協奏曲。我很榮幸在擔任台灣人聯合基金會(Taiwanese United Fund, TUF)時,催生了蕭泰然三首不朽的協奏曲――它們在台灣音樂史的地位,猶如美國作曲家巴伯(Samuel Barber, 1910〜1981)的三首協奏曲在美國音樂史的地位,並主編《深情的浪漫─蕭泰然音樂世界選輯》一書。 同時我也很自豪在我主編的望春風世界文庫,推出了三部有關馬勒的著作:林芳宜主編的《發現馬勒》、法國文化部長吉露所寫的愛爾瑪傳記《被愛的藝術》(柯翠園譯),以及我這部《西方音樂的巨人――馬勒》,把這位二十世紀西方交響樂的巨人與文化先知介紹到台灣來。2002年我擔任台南市文化局長時,曾到新加坡做文化交流,知道該國已有「馬勒音樂協會」的存在,才知道1955年在維也納成立的「馬勒音樂協會」對馬勒音樂的復興有極大的貢獻,因此也促成我在台灣催生「馬勒音樂協會」和「蕭泰然音樂協會」的理想。目前才剛起步,希望大家共襄盛舉。 誠摯的感謝 最近三年,每到暑假,我都在南加州克萊蒙學院圖書館埋頭撰寫此書,這時我也深深體會馬勒在他的作曲小屋創作時的心情「我被這個世界所遺忘」。我跟馬勒相處的時間,反而比家人與親朋好友多,我必須向他們致歉:為了「馬勒傳」,我幾乎忘了他們。這間圖書館收藏了十多部各式各樣的馬勒傳記,提供我豐富的寫作材料。為了感謝他們,我特別贈送一套「望春風文庫」給該圖書館的東亞圖書部。 感謝小澤征爾、芙麗塔、海汀克和馬捷爾等指揮家以精彩的馬勒演出,豐富了我的生命;更感謝簡文彬和呂紹嘉,不但讓馬勒的時代降臨台灣,也讓我體驗了終身難忘的精神高潮。感謝國內指揮家金希文和郭聯昌免費邀我聆聽他們感人的馬勒音樂會。台灣師大 黃均人 教授、交大 金立群 教授、台北藝大 蘇顯達 教授,分別邀我到他們學校去談馬勒的人生,那是我最大的榮幸。NSO也邀我做馬勒第二及第九的導聆,並合作出版《發現馬勒》一書,及推廣愛爾瑪的傳記《被愛的藝術》,這都是我感激在心的。 同時我也感激亨利˙梅哲(Henry Simon Mazer)創辦的台北愛樂,為台灣首演了馬勒第五交響曲的小慢板,因此2008-09連續兩年我們在梅哲紀念館舉辦了兩次馬勒生日音樂會。在此特別感謝台北愛樂負責人 賴文福 教授和余冰清賢伉儷的大力協助,才有此兩次盛會。 感 謝黃均人 教授及老友馬勒迷 侯平文 醫師,以及輔仁大學副校長江漢聲分別為此書寫了精彩而感人的序;同時也感激呂紹嘉這位馬勒知音在百忙中細讀此書,並抽空為此書寫了一篇非常動人的序,他讀〈巨人之殉〉那一章的感動,大概跟我欣賞他指揮馬勒第九時的感動是一樣的。 連續四年為馬勒慶生 今年是馬勒一百五十歲紀念,正如他所預言,他的時代業已來臨。今年全球有一千場以上的馬勒音樂會,他的故鄉伊格勞為他雕塑銅像,並成立馬勒紀念公園;在他生日的7月7日,指揮家湯瑪斯(Michael Tilson Thomas)特別飛到伊格勞演出《復活》為他慶生。台灣的代表 詹益昌 醫師,本來是華格納迷,也特別飛去伊格勞,聽了他一生最感動的馬勒音樂會:漢普生(Thomas Hampson)演唱馬勒藝術歌曲的獨唱會。 今年7月7日,我也連續第四年為馬勒慶生,地點在前蕭泰然基金會負責人 陳秀麗 女士新成立的文藝沙龍,呂紹嘉也在百忙中趕來參加,並介紹他下一季將演出的五場馬勒音樂會。2009年廿八歲的委內瑞拉指揮家杜拉美,以馬勒第一交響曲揭開他擔任洛杉磯愛樂的序幕,我就以他精彩的首演DVD做馬勒生日的高潮結束。呂紹嘉也將以馬勒感人的第五交響曲,在今年9月17日揭開他返國接任NSO的首場演出。呂紹嘉回來了,一切都將不同,正如1897年馬勒接任維也納宮廷歌劇院一樣,開創了一個文化的黃金時代。 以馬勒精神催生台灣的文藝復興 最後我深深期待,我們多彩多姿的主流的台灣文化傳統,也能像馬勒的音樂有翻身的機會。總有一天我們在台灣的主人,會在祖先留下來的豐富而多彩多姿的文化遺產上,推動一場改變世界的文藝復興運動,讓台灣成為真正文化掛帥的國度。 而馬勒最偉大的地方,便是他在尊重傳統的原則下,開創新的傳統。他的音樂是十九世紀與二十世紀的橋樑,並譜出廿一世紀人類的心聲。對馬勒而言,音樂是他的宗教,歌劇院是他的教堂,他把永恆的創造性藝術與深刻的人文精神結合在一起,產生不朽的藝術之美,相信他的音樂會永恆地流傳下去。 (2010年8月6日完稿於克萊蒙圖書館) ~全文完~ http://tw.myblog.yahoo.com/hopeforpeace2007/article?mid=280&prev=282&next=260&l=f&fid=18  |

george1977 210.xxx.xxx.189 |

2010-09-20 11:35 |

| [#15187] 【續】作者序~一位馬勒迷的心路歷程 @ 林衡哲 推薦序1 馬勒研究的精彩入門書 NSO國家交響樂團音樂總監 呂紹嘉 從小透過「新潮文庫」知道林衡哲醫師大名。十年前第一次見面,就對這位長者推動文化的「唐吉軻德」式的堅強信念印象深刻;近年來更知道他還是一位不折不扣的馬勒痴,僕僕風塵於世界各地,聆賞一流的馬勒演奏,尋訪他的足跡,鑽研其文獻,終至成就這本心血結晶。 馬勒(Gustav Mahler, 1860 ~ 1911)是個不論從音樂、人、時代來切入研究都極為精彩的「現象」。他的長篇交響曲內容包羅萬象,寓意繁複,生前並不廣被接受,百年至今卻已是全世界許多樂迷的最愛,也是各大樂團及指揮的「必修課」。他的音樂世界植基於德奧傳統,卻又明顯叛逆而指向未來,訴說人性、自然,有著參透宇宙真理的智慧及偉大的神性,但也處處瀰漫著不可捉摸、詭譎多變、甚至導向大災難的魔性。總而言之,馬勒的音樂就是維也納世紀末藝術世界一個活生生的縮影。 而馬勒作為一個藝術家,他宏觀而前瞻性的視野、大破大立的魄力與毫不妥協的個性,樹立了一個真正藝術領導者的典範,也儼然成為二十世紀新音樂的精神導師。他有許多振臂高呼的名言,今日聽來仍一樣響亮,如「傳統不是對灰燼的膜拜,而是火炬的傳承」。正因如此,我覺得在這馬勒誕生一百五十周年(2010)紀念、逝世一百周年(2011)紀念的難得時機,在台灣能藉由音樂、文字深度探討這個「現象」是很有意義的事。 我閱讀這本《西方音樂巨人-馬勒》,印象最深刻的是,它對馬勒的生平、經歷有詳盡的記載及生動的描述。讀者像是隨著主人翁一起經歷他五十年生命的每一階段,從困苦的童年、展露才華的求學時代、職業指揮生涯的每一站(包括詳細的曲目),到生涯最高點的維也納歌劇院總監,之後到美國,乃至走向生命的終點都有細述;對其猶太人的原罪、思想、藝術個性、交往人物至情史,也多有著墨。讀者如身處世紀末的維也納,看著藝術史中的重要人物一個個以馬勒為中心,在舞台婆娑演出。也因此,此書可讀性高。而林醫師對馬勒赤子般的熱愛,在字裡行間處處可見。個人對作者描述馬勒死前一段時間之文字,包括許多專業的醫療細節,印象特別深刻,讀後像是親身目睹巨人的殞落,感慨良久。 跟許多同一代的台灣人一樣,我自《徬徨少年時》起,就不自覺的吸收「新潮文庫」的滋養,今天得以在林醫師又撒下一粒文化種子之際,就近「觀禮」並說幾句話,深覺榮幸及不敢當。衷心希望此書能引導台灣更多愛樂者進入馬勒的音樂世界,並祈願更多的文化種子繼續深植本土,開花結果,庇蔭滋養美麗寶島一代一代的年輕心靈。 推薦序2 馬勒--悲情一生的天才 輔仁大學醫務副校長 江漢聲 很榮幸能為林衡哲醫師學長的書寫序,因為他是我們學生時代景仰的對象,他主持的「新潮文庫」可說是當時台灣知識沙漠時代的綠洲,讓我們吸收這些甘泉而成長。能為林醫師的《西方音樂巨人-馬勒》作序更感殊榮。我們同是投入音樂很深的醫師,彼此相知相惜,和林醫師談古典音樂,不禁感歎他是「台灣一本活的音樂字典」,其中,馬勒和馬勒的音樂又是他的最愛和專精。本書的權威性不容置疑,我能成為寫序者之一,分享觀感也深以為傲。 我個人對音樂的偏好之一,是推廣音樂治療和相關的研究,所以我對音樂家本身的人格特質、身心疾病對他的人生歷程和創作上的關聯很有興趣。這樣的分析或許可以更深入了解其音樂的內涵,也或許能給喜歡該音樂家的人做「同理心」的參考。如果我們試著從本書資料去分析馬勒的人格特質、身心疾病和人生歷練,再回來聽他的音樂以為印證,想必更心有戚戚焉。 如果要用最簡單的一句話形容馬勒,我想應該是「悲情一生的天才作曲家」。馬勒的人格特質和他的音樂一樣,有相當與眾不同之處。就精神心理層面的分析,他有多種異於常人的焦慮、躁鬱、強迫性精神衰弱等,而他在一生痛苦經歷中不斷思考生命與死亡,融入他的音樂中做深沈的超脫,也把黑暗的死亡昇華到壯麗的復活,這些都反覆出現在他的交響曲之中。我個人在醫學院的「生死學」課中講授一堂「從音樂、藝術看生死」,就把馬勒和他的音樂當成主題之一,以他的《大地之歌》和第二號交響曲《復活》做鮮明的舉例。 《大地之歌》是我認識馬勒的入門之曲,其實這首曲子也完整地以馬勒獨特的音樂之美刻畫他自己的身心痛苦。在所有音樂中,情感元素最重的當屬人聲。馬勒音樂特點之一就是「人聲」的巧妙運用,他有五首交響曲用到人聲;他的歌曲把自己那種傷感、不安、悲嘆、沮喪、疲憊,種種負面的情緒,夾雜著偶而的狂野激昂,用前所未有的調性和樂器配置表達到極致。 在1907年開始譜寫《大地之歌》時,馬勒已被診斷出心瓣膜的疾病,終日惶惶、魂不守舍。而這年7月他的長女也死於猩紅熱,連帶的與妻子愛爾瑪的感情生變。這些生命的重擊使他覺得人生幾何,甚至不敢把這首曲子冠以「第九交響曲」,因為幾位前輩大師貝多芬、舒伯特、布魯克納都以「九」為終結。《大地之歌》表現出無助又不想屈服宿命的吶喊,應是馬勒現實生活中的心聲。 第二交響曲《復活》則更莊嚴地演繹馬勒的生死觀。承續第一號交響曲《巨人》的葬禮進行曲,思索生命的意義,也從現實人生進入對死亡的憧憬,最後以光芒萬丈、天崩地裂的復活結尾,反映出馬勒的心靈世界。從早期對死亡的焦慮、關懷生命卻又厭世情結,不斷在追尋夢境和宗教神秘的意境,似乎與當時維也納開創潛意識心理學的弗洛伊德(也是馬勒的醫生)、表現生老病死的畫家克林姆(Gustav Klimt, 也是愛爾瑪的追求者之一)做完美的藝術結合。馬勒所有的交響曲中,大概只有第三號譜出快樂開朗的心境,不觸及「死亡」或「空虛」的哲學宇宙觀,或許這就是他人生歷程中的悲情特質吧。 本書詳述馬勒一生的音樂事業。他是百分之百的指揮和作曲天才,而在指揮樂團的時間上遠遠超過作曲,在指揮的成就上也不下於作曲。這和他的另一個人格特質有一定的關連-自大高傲的暴君性格,從精神分析的角度來看是躁鬱而又有妄想的傾向。從家鄉的樂團到萊比錫、布達佩斯、漢堡、維也納、紐約,馬勒不僅指揮當時所有的頂尖交響樂團,而且才華備受肯定,可說如日中天、不可一世。除了本身對各家音樂的深度了解之外,他指揮的風格也有獨到的霸氣,成為指揮界「矮小的巨人」。馬勒的嫡傳弟子華爾德(Bruno Walter)對他的描述是:「他的臉色有點蒼白、身材有點瘦、身高才五尺出頭;他的面貌狹長,陡峭的前額被濃密的黑髮包覆,眼鏡背後是炯炯的眼神,臉上呈現悲傷與幽默的線條。當他跟別人說話時,表情的變化非常豐富。」 馬勒指揮樂團的影響力一直延續到二十世紀後期,包括大西洋兩岸的兩大巨擘卡拉揚和伯恩斯坦,人們甚至可以從伯恩斯坦指揮的姿態看到馬勒的影子。馬勒在創作上多少也有這種君臨天下的氣魄。從本書的敘述中,我們大略知道馬勒從年輕起就崇拜兩位前輩大師,一是莫札特,一是華格納;前者在人格和作曲天才上也有躁鬱的特質,後者則是音樂史上狂妄的創造者。馬勒指揮的曲目大概以這兩位的作品最為常見,而且成為那個時代這兩位大師歌劇的最佳詮釋者。 1883年2月13日華格納過世時,馬勒跑在街上,如精神錯亂般放聲大哭,人家還以為他父親死了;而馬勒臨死前還呼叫「莫札特、莫札特」,可見這兩位大師對他的影響之深。此外馬勒作品除了精巧的樂器配置、歌劇的故事構思之外,並有巨大的樂群結構和樂團編制,甚至千人合唱等壯觀的特點,也突顯其自大又缺乏安全感的潛意識面。 如果沒有愛爾瑪這個美女,馬勒的故事和音樂只有一半不到;愛爾瑪的出現,使當時氣勢鼎盛的馬勒完全臣服。在此之前,馬勒也有過戀情、多位女性知己,並和其他作曲家一樣,因感情的發酵而譜出一些樂章。然而愛爾瑪使馬勒改變了單身生活,馬勒一開始就為之傾倒,暴露出強烈的王者佔有欲;而擁有之後,又長期深陷那種害怕失去最愛的不安全感。 一開始,愛爾瑪帶給馬勒前所未有的幸福,並使他的作曲靈感大增,在1901年之後陸續創作了六首交響曲;除了有些是題獻愛爾瑪之外,婚後的作曲和演出,愛爾瑪也都參與了意見。不論愛爾瑪的音樂功力如何,這至少表示馬勒希望藉由重視她、提拔她讓她不要離去。然而悲劇還是發生了,他們的長女夭折帶來巨大的陰霾,使馬勒的擔心、猜疑和恐懼逐步成真;愛爾瑪無法壓抑她年輕奔放的情欲而有了外遇,她的情夫還肆無忌憚地向馬勒耀武揚威,已近老邁的馬勒竟可憐到無法和年輕的愛爾瑪圓房,只好求助弗洛伊德的心理分析,後者還把他診斷成「戀母情結」。事實上,這只是為馬勒的悲情一生揭開尾奏的序幕。 許多著名的音樂家和他們的音樂都有女性的元素。像修曼的克拉拉、柴可夫斯基的梅克夫人;而和馬勒的愛爾瑪可以相提並論的,應該是蕭邦的喬治桑。這兩位在當時出眾的女性,很快就攫取這兩位純情音樂家的心。但在渡過一段超級甜蜜幸福的時光之後,她們卻改變了面目,這個改變就像深重的一擊,使這兩位脆弱的音樂天才原有的慢性宿疾再發、惡化並迅速蔓延而撒手人寰。 蕭邦邂逅喬治桑在他二十六歲時(1836年),三十六歲那年(1846)和喬治桑因為喬治桑孩子的問題而翻臉;結核病再發後迅速蔓延至咽喉,三年後逝世。馬勒在四十一歲(1901)結識愛爾瑪,並在1902年起擁有最快樂、幸福的婚姻生活,且開展人生後半段創作的顛峰。而當四十七歲(1907)家庭遽變之後,長女的夭亡、愛爾瑪的外遇等就像馬勒第六交響曲中的聲聲重擊一樣,使他心臟內膜炎迅速惡化,四年後(1911)也撒手人間。 更巧的是,兩位女強人在可憐的音樂家丈夫過世後,仍繼續她們浪漫而豐富的生活。喬治桑在認識蕭邦以前是杜特望男爵夫人,後來認識詩人亞弗萊、律師密歇爾;蕭邦死後她繼續文學創作和巴黎的社交生活,一直到廿七年後(1876)才以七十三歲的高齡去世。 愛爾瑪雖在認識馬勒以前就有克林姆和傑姆林斯基這兩段純情,然而馬勒是她真愛的開始。1907年她開始出軌後,迷戀他的男人就包括俄國鋼琴家加布里洛維奇(Ossip Gabrilovich),而後是創辦包浩斯(Bauhaus)學校的建築大師葛羅佩斯(Walter Gropius),葛羅佩斯就是使馬勒為之崩潰的愛爾瑪的情夫。馬勒過世後,還有表現主義的藝術大師考考斯卡(Oskar Kokoschka)、名作家魏菲爾(Franz Werfel),以及一位英俊的神父豪恩斯坦(Johannes Hollnsteiner)。 愛爾瑪在1964年也就是馬勒死後五十三年,以八十五歲的高齡病逝美國紐約,結束被愛的一生。這兩位女性一生多彩多姿,或許蕭邦和馬勒只是她們生命中的過客,然而她們也豐富這兩位作曲家的心靈和藝術內涵,為人間留下永難磨滅的美麗篇章。 本書是林衡哲醫師嘔心瀝血的創作,也為馬勒音樂在世界、在台灣留下很好的見證。美好的藝術將與歷史並存,希望我對馬勒的心路歷程分析能使台灣的愛樂者更細讀這本書,從認識馬勒到珍愛馬勒,以他的音樂來豐實每個人的生活和心靈。 作者序 一位馬勒迷的心路歷程 林衡哲 我的音樂啟蒙甚晚(因為我家不是音樂家庭)。大約在宜蘭中學初三畢業那一年暑假,宜蘭大專校友會在宜蘭舉行「古典音樂欣賞會」,我才初聆貝多芬第四交響曲,就「一聽鍾情」,在內心裡呼喚著:「這就是我想聽的音樂。」 高中時代變「貝多芬迷」 在台北唸建中的時代,因為讀了羅曼羅蘭的《貝多芬傳》和以貝多芬為藍本的《約翰.克利斯多夫》,我就逐漸變成「貝多芬迷」,曾以〈貝多芬為什麼偉大〉一文,獲作文比賽首獎。在建中隔壁的美國新聞處,看到庫塞維茲基(Serge Koussevitzky, 1874 ~ 1951)在譚格林(Tanglewood)演出貝多芬的〈愛格蒙特序曲〉,我便在內心默默發誓,將來一定要到譚格林聽波士頓交響樂團的演出。 想不到在唸東海大學外文系那一年,我不必出國,就有機會在台灣親聆波士頓交響樂團的演出。那是1960年4月19日在台北中山堂。那天我坐七小時的車子,冒雨前往台北,幸好買到台幣七十元(原價二十元)的黃牛票。那次聽指揮大師孟治(Charles Munch, 1891 ~ 1968)演出貝多芬第三《英雄》,使我有靈魂飛上天的感覺,那是畢生難忘的最高精神享受。波士頓交響樂團的世紀之音,使我變成終身樂迷,當晚我寫了生平第一篇樂評〈波士頓交響樂團聆賞記〉,想不到平常打分數很嚴格的魯實先教授,給我這篇樂評九十分的高分,使我有信心逐漸成為業餘樂評家。 為了音樂會,重考醫科 當時台中是音樂文化的沙漠,好的音樂會都在台北,我便在1960年參加聯考,幸運地錄取台大醫科。在醫科七年中,我依然是貝多芬迷,兼了不少家教的目的,是領到錢後,可以買貝多芬的原版唱片,或到「田園咖啡」欣賞貝多芬的交響曲。如果有貝多芬交響曲和小提琴協奏曲的音樂會,即使考試,我也絕不錯過。我的大學室友受我的感染,也有不少變成貝多芬迷。那時即使功課很忙,也抽空在《功學月刊》和《愛樂》投稿,除了樂評文章之外,也介紹不少西方音樂家如文藝復興時代的帕勒斯特利納(Giovanni Palestrina, 1525-1594)、義大利歌劇巨擘貝利尼(Vincenzo Bellini, 1801-1835)、貝多芬音樂的鋼琴權威荀納貝爾(Artur Schnabel, 1882-1951),以及南美洲阿根廷的作曲大師琴那斯特拉(Alberto Ginastera, 1916-1983)等給台灣的樂迷。 當時的台灣正處於反共抗俄年代,國防費用佔80%以上,因此社會窮困,世界知名的音樂家來台灣的很少,記得醫學院七年期間,才聽了黑人世紀女高音安德遜(Marian Anderson, 1902 ~ 1993)、大提琴泰斗皮亞悌哥斯基(Gregor Piatigorsky, 1903 ~ 1976)、鋼琴大師塞金(Rudolf Serkin, 1903 ~ 1991),以及維也納少年合唱團而已。要聽這些名家,通常一大早就要去排隊等候。感謝吳心柳主持的遠東音樂社辦了這些精彩的音樂會。 那時我對西方浪漫派音樂家的故事都很熟悉,也看了不少他們的傳記。我在大學時代就開始主編的「傳記文學精選集」(列入新潮文庫110號,1974年初版)中,我就選兩篇音樂家的傳記〈怪人華格納〉(狄姆斯.泰勒著)和〈終身獨身的音樂家-布拉姆斯〉(紐曼著)。那時我根本不知道,他們兩位是十九世紀末維也納樂壇兩大陣營的對手,也不知道馬勒跟他們兩人的關係。 大四才知道有馬勒的存在 至於馬勒,我在大一日記裡,曾列了六十名西方作曲家的年表,結果馬勒榜上無名。直到大四,我又在日記中列了一百名西方作曲家的年表,馬勒才榜上有名,但只知道他1860年生在捷克,1911年逝於維也納,其他事情也不是很了解。總之,我在1968年出國之前,從未聽過馬勒作品的現場演出,也沒有讀過他的任何傳記;正如出國之前,我是台灣文化的文盲,蔣渭水、賴和、韓石泉雖是台大醫科前輩,但我對他們的貢獻完全不了解。當時我可說是馬勒的「樂盲」,崇拜的人物是羅素、史懷哲、卡薩爾斯和愛因斯坦等人,作曲家則是貝多芬,因此在日記中寫道「史懷哲的音樂情人是巴赫,而我的音樂情人是貝多芬」。 只迷伯恩斯坦,不知有馬勒 事實上,在我唸醫科的1960年代,馬勒的音樂已經在歐美復活了。伯恩斯坦的青少年音樂會,台灣也有轉播,那時我也迷伯恩斯坦的指揮風采,但他介紹馬勒的青少年音樂會(包括「誰是古斯塔夫.馬勒」)的所有節目我都錯過了;甚至出國後我在林肯中心音樂廳,聽了那麼多場他的音樂會,還不知道他對馬勒是那麼崇拜;更遺憾的是我聽過他指揮的三十多場音樂會,沒有一場是馬勒的音樂。 大學時代,我深受蕭孟能《文星》雜誌的影響。因為作曲家史特拉汶斯基和指揮家托斯卡尼尼先後做過《文星》的封面人物,音樂雜誌也有不少介紹他們的文章,因此我在出國前主編《二十世紀代表性人物》時,作曲家選史特拉汶斯基,指揮家選托斯卡尼尼,因為當時我資訊來源的音樂雜誌和《文星》幾乎沒有介紹馬勒的文章出現。台灣直到1987年李哲洋才在他主編的《音樂文摘》中,用兩期有系統地介紹馬勒的人與音樂,但那時我已經在美國加州了。 二十世紀指揮大師克倫普勒(Otto Klemperer)曾親自受教於馬勒和托斯卡尼尼,他說:「他們兩都是偉大的指揮家,但就詮釋的深度而言,馬勒比托斯卡尼尼更偉大。因為托斯卡尼尼永遠是托斯卡尼尼,而馬勒指揮莫札特的歌劇,他就變成莫札特的化身;而他演出華格納時,又變成華格納的分身。」因此如果由克倫普勒替我選二十世紀指揮家的代表,相信他會選馬勒。同樣的,如果由維也納三傑:荀貝格、魏本、貝爾格,或義大利的貝里歐、美國的柯普蘭、巴伯、伯恩斯坦,以及英國的布萊頓、前蘇聯的蕭士塔高維奇、法國的布列茲和梅湘,替我選二十世紀作曲家的代表性人物,大概都會選馬勒,而不是史特拉汶斯基。顯然大學時代的我,有眼不識泰山,才會選錯人。 我的馬勒初體驗 出國之後,在紐約十年(1968 ~ 1978)期間,雖然當時透過華爾德與伯恩斯坦在紐約的努力,以及索爾第在芝加哥的不斷演出,馬勒的時代已在美國降臨,但我個人的馬勒時代仍未降臨。我在紐約十年聽了四、五百場音樂會,但有馬勒作品的音樂會,可能不會超過三場。印象較深刻的一場是海汀克指揮阿姆斯特丹皇家音樂廳管弦樂團,演出馬勒第九。那天是1971年4月21日,我與台大醫科學長張南雄一同去欣賞,我在日記寫道:「馬勒第九的結尾與一般的交響曲相反,在平靜的尾聲中結束。」 在紐約時代,反而西貝流士和蕭士塔高維奇的交響曲聽的比較多;最大的缺憾是沒有聽過伯恩斯坦、索爾第和庫布利克這三位馬勒大師親自指揮馬勒的作品,顯然那時我還不是馬勒迷。 小澤征爾使我變成馬勒迷 1978年搬到南加州之後,已經年近不惑。1985年2月13日,聽慕提(Riccardo Muti)指揮費城交響樂團演出馬勒第一《巨人》後,我在日記寫道:「慕提的指揮充滿活力與流動感,馬勒音樂的高潮如排山倒海而來。有名的費城之音並不因奧曼第(Eugene Ormandy,1899 ~ 1985)的離開而失色,相反的慕提注入了簇新的生命力。」接著1986年小澤征爾指揮波士頓交響樂團在南加州的Cerrito演藝中心,不看譜地精彩演出馬勒第二《復活》,讓我生平第二次有靈魂飛上天的感覺。不久又接連聆賞拉圖(Simon Rattle)和沙洛南(Esa-Pekka Salonen)指揮洛杉磯愛樂演出令人印象深刻的馬勒第二,我才逐漸變成馬勒迷,馬勒的時代才終於在我身上降臨了。而自從義大利指揮大師朱里尼(Carlo Maria Giulini)擔任洛杉磯愛樂的指揮(1973 ~ 1976)之後,也常演出馬勒的經典作品,因此馬勒的時代也終於降臨了南加州的洛杉磯。 芙麗塔的馬勒第七演出感人 1997年維也納愛樂來南加州演出馬勒,我因買不到票而錯過了。但塞翁失馬,焉知非福,在排隊時認識了一位長堤交響樂團的小提琴家,她發現我是馬勒迷,立刻送我兩張貴賓券去聽女指揮家芙麗塔(JoAnn Falleta)指揮長堤交響樂團演出馬勒第七。雖然這首曲子,印度指揮梅塔說是他一生碰到最難演的交響曲,但因演出前她做了一場精彩且平易近人的樂曲解說,加上演出非常感人, 贏得全場起立鼓掌。因此我在一週之內,寫出生平第一篇介紹馬勒的生平與作品的文章,登在《太平洋時報》,約五千字,這是海外華文報紙第一次比較詳細介紹馬勒的文章。從此以後,我很少錯過馬勒音樂在南加州的演出。 在門諾醫院催生「台灣名家演奏系列」 1997年10月我返台擔任花蓮門諾醫院小兒科主任。那時最擔心的不是經濟問題,而是在台灣東部再也聽不到馬勒的音樂了。在黃勝雄院長大力支持下,我催生的門諾醫院系列音樂會聞名花東。當時慈濟醫學院院長李明亮不但是馬勒迷也是蕭泰然迷,他可說是門諾音樂會最忠實的聽眾;而我在東華大學與慈濟醫學院教「醫學與人文」時,也教學生欣賞馬勒的美好樂章。 1999年初,與馬勒迷的老友侯平文聯絡上,他是「紐約馬勒協會」的創會會友,也是資深馬勒迷,他告訴我這年9月柏林有精彩的馬勒音樂節。很幸運地,我邀請女高音蘇秀華來門諾演唱時,透過她的幫忙,買到該音樂節馬勒第八(千人)的票。那年我為了到歐洲聆賞馬勒,並探訪我心目中的平凡偉人蘭大弼,特別向門諾請假一個月,踏著馬勒的足跡,先到布拉格、布達佩斯和維也納。結果在馬勒工作十年、並使他發光發熱的維也納歌劇院,發現馬勒的畫像、羅丹的馬勒雕像以及他用過的私人鋼琴。表示維也納人仍懷念這位百年前,讓這個歌劇院成為維也納文化革命重心的音樂家。 馬勒第八引起的心靈震撼 最後在1999年9月21日台灣發生大地震的那天晚上,我終於在柏林愛樂廳聽到了馬勒創作的第八(千人交響曲),由荷蘭指揮大師海汀克(Bernard Haitink)指揮柏林愛樂作了一場震撼心靈的演出。柏林愛樂不管是樂團的表現或音樂廳的水準,都是世界一流的,而海汀克對馬勒的詮釋也非常有深度。德國文豪湯瑪斯曼(Thomas Mann)在1910年9月12日親聆馬勒第八的世界首演後告訴太太:「今天晚上我生平第一次見到真正的偉人。」我聽完這場演出後,也告訴我太太:「這是我生平聽過感覺上最偉大的一場音樂會。」此次歐洲之行,最大的收穫是認識大提琴家楊文信的父親,他送我一張楊文信錄製的超水準的德弗札克(Antonin Dvorak, 1841 ~ 1904)大提琴協奏曲。 2002年我離開花蓮的行醫事業,應許添財市長之邀,不務正業做了一年台南市文化局長。期間曾邀請台南人的後裔、蜚聲國際的大提琴家楊文信,來台南藝術中心做了一場感人的演出。後來楊文信知道我是馬勒迷,就邀我到慕尼黑,欣賞他擔任大提琴首席的巴伐利亞廣播交響樂團兩場歷史性音樂會-指揮大師馬捷爾的告別演出,曲目是馬勒的第八、九、十交響曲。原來美國的馬捷爾要落葉歸根接掌紐約愛樂,便以九場馬勒全套交響曲作為獻給慕尼黑愛樂者的永恆禮物,而最後兩場是他的壓軸演出。 生平第一次聽馬勒而落淚 因此我為了馬勒,特別請假四天,遠征1910年馬勒第八首演之地慕尼黑,於6月6日再次聽到馬勒自認是他一生最偉大傑作的「千人交響曲」。在最後五分鐘的高潮樂段,馬捷爾有非常精彩的詮釋,讓我對馬勒音樂所傳達的信息有了一場頓悟,也被馬勒音樂中的寬恕精神,把個人的愛化為宇宙的大愛而感動落淚。這是我生平第一次聽馬勒的音樂而落淚,這次確實被馬勒為整個人類創作偉大的音樂史詩的精神所感動,並同意馬勒的看法,這首曲子確實是他一生最偉大的作品;尤其是現場聆聽,感受特別深刻。 簡文彬讓馬勒時代降臨台灣 而對馬勒的全面了解,我必須感謝讓馬勒的時代終於降臨台灣的NSO音樂總監簡文彬。他在出國前讀李哲洋譯的《馬勒傳》播下種子,在維也納求學時,曾憑弔馬勒之墓,在他精神上產生的震撼,猶如馬勒本人1883年到拜魯特聽華格納的《帕西法》一樣。那時簡文彬默默發誓:「總有一天,希望在台灣做到馬勒全集的演出」,這個夢想終於在十四年後,他在2004 ~ 2005年樂季演出十八場「發現馬勒.發現自己」系列而得以實現。 馬勒系列音樂會對我個人的影響,除了更深入了解馬勒的音樂世界外,我也決定創作第一部從21世紀台灣人的觀點來寫的「馬勒傳」,因而催生了本書的問世。雖然在此之前,我寫過近百篇的世界與台灣歷史人物的短篇傳記,但長篇傳記除了大學時代翻譯伍德(Alan Wood)的《羅素傳》外,這本馬勒傳是我生平第一部撰寫的長篇傳記。在將近三年撰寫過程中,馬勒成了我最好的朋友,他的音樂成了我最好的心靈良藥。他的十首交響曲彷彿大河小說的十部創作,如果說托爾斯泰的《戰爭與和平》把整個俄羅斯的天空都寫進了,那麼馬勒的十大交響曲,也把世紀末維也納文化的萬花筒景象寫進去了。他也可能是西洋音樂史上,第一位把內心掙扎的潛意識寫進交響曲的人,正如文學史上愛爾蘭的喬伊斯(James Joyce)用意識流寫出他的小說《尤里西斯》,或法國作家普魯斯特(Marcel Proust)寫出他的《追憶逝水年華》。 馬勒常說,他的音樂與他的生活環境息息相關。他甚至說:「誰能夠理智地欣賞我的作品,就可以清楚地看透我的一生。」他確實比其他任何作曲家,更能把人生經驗和複雜的文化背景,做赤裸裸的內心表白。他說:「交響曲必須擁抱全世界,包羅萬象。」(包括潛意識的世界及宇宙的大千世界) 馬勒最美的旋律在慢板樂章 馬勒的音樂發現了新的意境,豐富了音樂上的象徵主義,並包含深厚的人文精神;而音樂的主題則包括愛情、宗教、大自然、人性的掙扎和戰爭與死亡的陰影等。如果說蕭泰然寫出了二十世紀東方最美、最浪漫的音繪(Soundscape),那麼我們也可以說,馬勒寫出了二十世紀西方最美、最浪漫的音繪。史特拉汶斯基是二十世紀「節奏」的大師,馬勒則是「旋律」的大師。他最美的旋律都放在他的慢板樂章中,因此聽馬勒的音樂,可從他的慢板樂章開始。他寫給愛爾瑪的永恆情書(第五交響曲的第四樂章)、他對母親的永恆思念(第四交響曲的第三樂章,這是馬勒好友史特勞斯最欣賞的樂章)、他對上帝的柏拉圖式的愛(第三交響曲的第六樂章),以及他對人生依依不捨的回顧(第九交響曲的第四樂章),這四個樂章都是慢板,是馬勒在旋律方面登峰造極的傑作。在旋律之美方面,二十世紀沒有一個作曲家能超越馬勒。 馬勒是描寫天堂境界的高手 馬勒一直用音樂追尋人生的意義,同時也在尋找他心目中的上帝,這方面他有很大的成就。他不像他的老師布魯克納對上帝的存在永遠深信不疑,他永遠在追尋。當他找到上帝時,便會創作出西方音樂史上最感人的天堂世界。根據他太太愛爾瑪的說法,馬勒不常去教堂,卻經常與上帝通電話,尤其是寫第八交響曲時。他在第二交響曲《復活》的第五樂章,描寫「宗教的天堂」;在第四交響曲的第四樂章描寫「兒童心目中的天堂」;奉獻給愛妻的第八交響曲(千人),最後歌德《浮士德》的終景則在描繪「人間的天堂」。他用音符描繪天堂的功力,除了貝多芬第九(合唱)之外,西方沒有一個音樂家超越過他。 馬勒熱愛大自然和運動,大自然使他忘掉失戀之苦。他描寫大自然之美的功力,也不下於貝多芬的《田園交響曲》和史特勞斯的《阿爾卑斯山》交響詩。第一交響曲的第一樂章(清晨走過田野)和第三交響曲的第二、三樂章(草原上的花兒和森林裡的動物,對我說些什麼),都是描寫大自然的精品。 聽馬勒從《少年魔號》著手 聽馬勒的音樂,正如呂紹嘉所說,可從馬勒的聯篇歌曲《少年魔號》著手。這部德國民歌集是他一生創作的靈感泉源,他不但寫了廿四首《少年魔號》歌曲,所有交響曲也遍布《魔號》的主題與思想;而他廿三歲失戀時所寫的《流浪青年旅人之歌》,其中有兩首詩放進他的第一交響曲,也是最好的入門曲子。因此當你失戀時,不妨聽他的第一交響曲的第四樂章(從地獄到天堂)。他描寫如何從大自然獲得心靈的慰藉,克服失戀痛苦後的振奮心情與對未來的期待,使他有上天堂的感覺。如果你已贏得心上人的芳心,不妨聽他的第五交響曲的第五樂章,那是他贏得愛爾瑪的芳心後,所寫的最快樂幸福的樂章。 我聽馬勒音樂的原則是:「與他同享生之喜悅,而不與他分享生之悲痛。」所幸他的十大交響曲共四十六樂章中,只有15%是有關死亡的主題。我只在至親朋友去世時,才偶而聽兩首正式的送葬進行曲(第二和第五的第一樂章),同時儘量避免去聽他的《大地之歌》最後一個樂章〈告別〉、第六交響曲的第四樂章〈悲劇〉以及《悼亡兒之歌》。 因此馬勒對我而言,是一位充滿愛與追夢的音樂家,我分享他多彩多姿的愛的境界和天堂的夢境;而當馬勒陷入生命的困境,寫出那些令人悲痛的樂章時,我跟曾經治療過他的弗洛伊德一樣,只是做一個旁觀的同情者,而不與馬勒一起陷入他心情的地獄。但馬勒跟貝多芬一樣,總是在人生最痛苦的時刻,寫出一生最偉大的作品(例如貝多芬的合唱和馬勒的《復活》),因此誰能參透他們的音樂,誰便能解脫無以自拔的痛苦。 馬勒是我們同時代的人 馬勒的音樂像一面鏡子,聽他的音樂,不但會發現馬勒,也會更清楚看到自已內心的世界。他雖然已經去世了一百年,但他是我們同時代的人,他的音樂不僅反映世紀末的維也納,也是為廿一世紀的現代人而寫;他在音樂中描述的種種問題:種族主義、社會衝突、人與人之間的冷漠與孤寂、心情的低落、工作環境的不如意,在我們這個時代非但沒有消失,甚至比百年前更嚴重,這就是為什麼他的音樂會感動現代人的原因。 馬勒從一位捷克鄉下的中下階級猶太小子,靠自已的努力和奮鬥,在生前成為世紀末大西洋兩岸最偉大的指揮家;死後一百年,又成為現代最重要的作曲家;甚至在交響曲的領域,票房上已經超越了貝多芬;很多人甚至相信他的音樂可以治癒心靈的傷痛,減輕面對死亡的痛苦。馬勒似乎成為二十世紀人類焦慮與渴望的代言人,和同時代的弗洛伊德、愛因斯坦、喬伊斯、畢卡索和羅素同為改變二十世紀的世界的人。我個人也相信:「馬勒的音樂將會愈來愈熱,成為點燃人類心靈的希望之光。」 寫馬勒傳的動機 我在1960年代,翻譯伍德的《羅素傳》,主要是深受他的寫作動機所感動。當時也請廖運範同學譯出《弗洛伊德自傳》,竟無意中催生了台灣讀書界「新潮文庫的時代」,並帶動了台灣文化界對羅素、弗洛伊德和愛因斯坦的認識。 現在我寫這部馬勒傳,也跟伍德寫羅素傳的動機一樣:「假如我寫這本馬勒傳有什麼用意的話,那不過是讓台灣人多了解一點這位在音樂史上,追求藝術的完美的先知之一的馬勒的事蹟與他的音樂。他們這些人類史上稀有的為美而奉獻的精神導師們,曾經鼓舞他的同類,把他們的理想向更深的美好的藝術王國邁進。」 羅素是追求「真理」的先知,二十世紀六○年代透過「新潮文庫」,我把羅素追求獨立思考的自由主義精神介紹到台灣來,似乎培養了不少年輕學子的獨立思想(例如李筱峰等);廿一世紀的現在,我也透過「望春風文庫」,介紹馬勒這位追求「美」的先知來台灣,就是期待當馬勒的時代在台灣降臨時,一個有尊嚴的和平時代以及文化奇蹟的時代,也即將降臨。 正如貝多芬創造十九世紀初期維也納文化的黃金時代,馬勒也帶動二十世紀初期維也納的文藝復興,我們也期待世界級的馬勒指揮家呂紹嘉回國接掌NSO後,他也一定會從馬勒的音樂出發,帶動廿一世紀台灣音樂文化的黃金時代;並讓社會大眾把注意力集中在知識與藝術的追求上,開啟一個為了文化的目的而存在的時代,也就是成為文化掛帥的國度。那時台灣才有可能產生真正的文藝復興時代。 撰寫本書的最大收穫 1971年義大利名導維斯康提的電影《魂斷威尼斯》,榮獲坎城影展廿五周年紀念大獎。在這部美如詩畫的電影中,男主角就是湯瑪斯曼筆下馬勒的化身。他被描寫成一位為了追尋美的形象而殉道的藝術家,這個隱喻確實捕捉到馬勒的精神。我也期待,這部馬勒傳也能把馬勒的精神,以及他多彩多姿的人生與作品,介紹給台灣的廣大讀者。 我寫完此書最大的收穫是,以前聽不懂的馬勒樂段,現在突然都聽懂了。例如過去我不了解他第十交響曲第一樂章,情緒的變化怎麼會那麼大,現在我終於明白是因為他接到葛羅佩斯給愛爾瑪的信,才開始由歡樂變成痛苦。因此要了解馬勒的音樂,先讀他的傳記,肯定有很大的幫助,因為他的音樂與他的生活息息相關。 由於我不是音樂專家,只是業餘的音樂愛好者,因此這部馬勒傳不是寫給專家看,而是寫給台灣、新加坡、香港和中國懂漢文的廣大業餘的古典音樂愛好者,為他們建一座平易近人的橋,讓他們很容易就進入馬勒的音樂世界,並發現屬於自己生命的感動。 蕭泰然與馬勒 最近五年來,我以宗教家的熱誠,推廣蕭泰然和馬勒的音樂,因為他們兩人分別寫出了二十世紀東西方最美的音樂旋律。蕭泰然的音樂寫出了近百年來台灣人的心聲,馬勒的音樂也流露了近百年來後工業時代西方人的焦慮與希望,他們都是最忠於自我的音樂家,也都熱愛自己心靈的故鄉,卻必須忍受終身飄泊的命運。當五十歲的馬勒寫下最後未完成的第十交響曲時,五十歲的蕭泰然才完成第一首蜚聲國際的小提琴協奏曲。我很榮幸在擔任台灣人聯合基金會(Taiwanese United Fund, TUF)時,催生了蕭泰然三首不朽的協奏曲-它們在台灣音樂史的地位,猶如美國作曲家巴伯(Samuel Barber, 1910 ~ 1981)的三首協奏曲在美國音樂史的地位,並主編《深情的浪漫─蕭泰然音樂世界選輯》一書。 同時我也很自豪在我主編的望春風世界文庫,推出了三部有關馬勒的著作:林芳宜主編的《發現馬勒》、法國文化部長吉露所寫的愛爾瑪傳記《被愛的藝術》(柯翠園譯),以及我這部《西方音樂的巨人-馬勒》,把這位二十世紀西方交響樂的巨人與文化先知介紹到台灣來。2002年我擔任台南市文化局長時,曾到新加坡做文化交流,知道該國已有「馬勒音樂協會」的存在,才知道1955年在維也納成立的「馬勒音樂協會」對馬勒音樂的復興有極大的貢獻,因此也促成我在台灣催生「馬勒音樂協會」和「蕭泰然音樂協會」的理想。目前才剛起步,希望大家共襄盛舉。 誠摯的感謝 最近三年,每到暑假,我都在南加州克萊蒙學院圖書館埋頭撰寫此書,這時我也深深體會馬勒在他的作曲小屋創作時的心情「我被這個世界所遺忘」。我跟馬勒相處的時間,反而比家人與親朋好友多,我必須向他們致歉:為了「馬勒傳」,我幾乎忘了他們。這間圖書館收藏了十多部各式各樣的馬勒傳記,提供我豐富的寫作材料。為了感謝他們,我特別贈送一套「望春風文庫」給該圖書館的東亞圖書部。 感謝小澤征爾、芙麗塔、海汀克和馬捷爾等指揮家以精彩的馬勒演出,豐富了我的生命;更感謝簡文彬和呂紹嘉,不但讓馬勒的時代降臨台灣,也讓我體驗了終身難忘的精神高潮。感謝國內指揮家金希文和郭聯昌免費邀我聆聽他們感人的馬勒音樂會。台灣師大黃均人教授、交大金立群教授、台北藝大蘇顯達教授,分別邀我到他們學校去談馬勒的人生,那是我最大的榮幸。NSO也邀我做馬勒第二及第九的導聆,並合作出版《發現馬勒》一書,及推廣愛爾瑪的傳記《被愛的藝術》,這都是我感激在心的。 同時我也感激亨利.梅哲(Henry Simon Mazer)創辦的台北愛樂,為台灣首演了馬勒第五交響曲的小慢板,因此2008-09連續兩年我們在梅哲紀念館舉辦了兩次馬勒生日音樂會。在此特別感謝台北愛樂負責人賴文福教授和俞冰清賢伉儷的大力協助,才有此兩次盛會。 感謝NSO前音樂總監簡文彬先生具名推薦,感謝輔仁大學副校長江漢聲教授、老友馬勒迷侯平文醫師,以及黃均人教授,分別為此書寫了精彩而感人的序;同時也感激呂紹嘉這位馬勒知音在百忙中細讀此書,並抽空為此書寫了一篇非常動人的序。他讀〈巨人之殉〉那一章的感動,大概跟我欣賞他指揮馬勒第九時的感動是一樣的。 連續四年為馬勒慶生 今年是馬勒一百五十歲紀念,正如他所預言,他的時代業已來臨。今年全球有一千場以上的馬勒音樂會,他的故鄉伊格勞為他雕塑銅像,並成立馬勒紀念公園;在他生日的7月7日,指揮家湯瑪斯(Michael Tilson Thomas)特別飛到伊格勞演出《復活》為他慶生。台灣的代表詹益昌醫師,本來是華格納迷,也特別飛去伊格勞,聽了他一生最感動的馬勒音樂會:漢普生(Thomas Hampson)演唱馬勒藝術歌曲的獨唱會。 今年7月7日,我也連續第四年為馬勒慶生,地點在前蕭泰然基金會負責人陳秀麗女士新成立的文藝沙龍,呂紹嘉也在百忙中趕來參加,並介紹他下一季將演出的五場馬勒音樂會。2009年廿八歲的委內瑞拉指揮家杜拉美,以馬勒第一交響曲揭開他擔任洛杉磯愛樂的序幕,我就以他精彩的首演DVD做馬勒生日的高潮結束。呂紹嘉也將以馬勒感人的第五交響曲,在今年9月17日揭開他返國接任NSO的首場演出。呂紹嘉回來了,一切都將不同,正如1897年馬勒接任維也納宮廷歌劇院一樣,開創了一個文化的黃金時代。 以馬勒精神催生台灣的文藝復興 最後我深深期待,我們多彩多姿的主流的台灣文化傳統,也能像馬勒的音樂有翻身的機會。總有一天我們在台灣的主人,會在祖先留下來的豐富而多彩多姿的文化遺產上,推動一場改變世界的文藝復興運動,讓台灣成為真正文化掛帥的國度。 而馬勒最偉大的地方,便是他在尊重傳統的原則下,開創新的傳統。他的音樂是十九世紀與二十世紀的橋樑,並譜出廿一世紀人類的心聲。對馬勒而言,音樂是他的宗教,歌劇院是他的教堂,他把永恆的創造性藝術與深刻的人文精神結合在一起,產生不朽的藝術之美,相信他的音樂會永恆地流傳下去。 (2010年8月6日完稿於克萊蒙圖書館) http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010481378  |

george1977 210.xxx.xxx.189 |

2010-09-20 11:39 |

| [#15188] 檢舉 推薦序黃均人─馬勒音樂的人生啟示 黃均人 1992年6月,我在當期的美國《時代》雜誌讀到一則讀者投書,編輯下的標題是Inspired by Maher(馬勒啟示)。這個標題,馬上吸引了當時正狂熱著馬勒音樂的我。投書內容是前一期一篇書摘文章的迴響,該文作者是剛卸任蘇聯總統的戈巴契夫。戈巴契夫當時雖因失去民心而輸掉大選,但在西方世界,他的聲望如日中天,因為他被視為瓦解共產鐵幕以及結束冷戰的大英雄,並因此榮獲諾貝爾和平獎。 可是戈巴契夫和馬勒,怎麼會扯在一起? 把前一期的雜誌找出來,我馬上翻到那篇書摘,斗大的標題寫著My Final Hours(我的最後時光),副標題是:「在訪美的前夕,前蘇聯領導人反思他如何失去他的工作,以及他如何敗給葉爾欽。」這又和馬勒何干?我迫不及待往下看。原來戈巴契夫這篇文章不是談馬勒,而是以一場馬勒音樂會作為序言。不過短短的序言,依然吸引著我。 時間是1991年12月14日,戈巴契夫的總統任期只剩最後幾天,當晚他決定去聆聽一場音樂會,那是阿巴多 (Claudia Abbado)指揮柏林愛樂交響樂團演出馬勒的第五交響曲。「這個難忘的夜晚,是我第一次聽到馬勒的音樂」,戈巴契夫寫道:「馬勒的音樂就如華格納的音樂,據說在蘇聯並不受到歡迎。」但是當晚,他確實深深受到馬勒音樂的震撼。他特別提到在第一樂章,有一個大提琴與中提琴一起拉奏的片段,音樂「撼動你的心靈(shake you to the very core of your being),非常強烈且感人。」他說,馬勒的音樂似乎觸動當時他在現實生活中所面對的苦痛與掙扎。在音樂進行過程中,他很想放鬆自己,卻無法做到;反之,他感覺到整個人沉浸在音樂裡面。戈巴契夫說:「對我來說這就像一個啟示(revelation),坐在旁 邊的 太太蕾莎也有一樣的感受。」 音樂會之後,他們夫妻一起到後台向指揮和樂團致意。蕾莎一見到阿巴多就對他說:「我被這樣的音樂所震撼,它帶給我一種沮喪的情緒,一種無路可走的感覺。」阿巴多馬上強烈回應:「Oh!不,一定有路可走!」他了解他們夫妻當時的處境,所以再次強調:「沒錯!一定有辦法的。」(Yes, there is a way.) 一定有辦法?想想人的一生,確實經常遇到挫折。世事難料,但危機的另一面往往就是轉機。阿巴多說的沒錯。古人也常說「山重水複疑無路,柳暗花明又一村」、「天無絕人之路」。文字或許很容易表達這樣的意涵,但音樂是抽象的,可以表達得出來嗎?即使作曲者想表達,聽眾可以領會得出來嗎? 許多書上都說:馬勒是一位音樂哲學家,他的音樂是人生哲學的省思與追尋。戈巴契夫在文章中也提到:「其實每個人都有從危機脫困的本能,只要他願意去探索,去思考,去創造。」他認同阿巴多的說法:一定有辦法的。他說:「如果你聽了整首音樂,你會聽到生與死的主題。」光明的背後總會伴隨黑暗,人生其實充滿了衝突與矛盾。馬勒的偉大,就在於他能用音樂語言描繪人生哲學。 記得當時我讀到這裡,內心激起極大的共鳴。我回想自己如何進入馬勒的世界:那是 張繼高 先生創辦《音樂與音響》雜誌(1973〜1994)、倡導「音響是手段,音樂是目的」的年代。受雜誌影響,我和哥哥一起存錢買了一套進口的Hi-Fi,開始過著與音樂、音響為伍的日子。記得有一次音響店老闆介紹我們一張唱片,說可以讓我們的音響效果發揮得淋漓盡致。買回家一聽,不得了!尤其是樂曲結尾時,不僅鐘鼓齊鳴,管弦樂團的能量達到了極致,還加上管風琴、合唱及獨唱,把我們的喇叭震得天雷地動,過癮至極。而老闆所介紹的唱片,就是DECCA公司出版,蕭提爵士指揮芝加哥交響樂團演奏的馬勒第二交響曲。 那是我第一次聽馬勒,還是學生時代。雖然我沒有戈巴契夫曲折的人生歷程,但除了聽覺上的刺激與滿足外,也被音樂深深感動。隨著年齡成長,更發現自己對馬勒音樂的喜愛有增無減。戈巴契夫的馬勒經驗,則讓我對他的音樂有更深刻的領悟。 共產蘇聯在二十世紀後期是具有極度權威與神秘色彩的政權。戈巴契夫從一個超級強權領導人身分,頓時化身為一介平民,可說經歷了二十世紀最戲劇性的人生轉折。在下台前夕,他從馬勒的音樂中,聽到自己不凡生命體驗的聲響。 馬勒的音樂很美,有磅礡的氣勢與感染力,可以聽到徬徨無助時的吶喊,也有夜闌人靜時的私語、苦盡甘來時的喜悅…。但我認為最重要的是:馬勒可以用音符,把人生的境遇轉化為音樂語彙深刻地表達出來,讓世人用聽覺領悟,並激起強烈的共鳴。這些「世人」跨越族群、國界、甚至是第一次聽到他音樂的人,如戈巴契夫。 馬勒的音樂具有致命的吸引力,在二十世紀後期引起廣大迴響,讓眾多愛樂者成為他的狂熱分子。出生紐約的美國商人克普蘭(Gilbert Kaplan,1941〜)就是最好的例子:自從愛上馬勒的第二交響曲後,就展開瘋狂行動,找老師學習指揮,練習指揮這首作品;繼而買下這首作品1897年首版的樂譜,最後把倫敦交響樂團租下來,錄下自己指揮的聲響。也是馬勒迷的伯恩斯坦曾說:「很奇怪,大部分喜歡馬勒音樂的人,當他們更成熟、更博學、更成長,他們對馬勒的音樂只會更熱情。」 馬勒的致命吸引力也擄獲眾多台灣愛樂者的心, 林衡哲 醫師就是其中之一。每次接到 林 醫師的電話,另一頭總會傳來他滔滔不絕的「馬勒經驗」:最近看了哪本馬勒的書、聽了哪幾場馬勒音樂會…。只要有關於馬勒的活動,總會看到他的身影。我知道這幾年,他一直想籌組「馬勒樂友協會」,集合眾人之力推廣馬勒音樂。他對馬勒的熱情,就如伯恩斯坦所言,隨著生命的成長有增無減。2004年當他知道NSO將推出馬勒樂季,立即共襄盛舉,協助出版《發現馬勒》一書。2007年再接再厲,出版馬勒之妻愛爾瑪的傳記《被愛的藝術》。今年(2010),有別於過去僅扮演幕後推手, 林 醫師親自出馬撰寫這本馬勒傳記,將自己的馬勒迷生涯推向另一高峰。 我在 師大 教授西洋音樂史多年,也曾開過馬勒專題研究。在整理書目時,發現有關馬勒的中文資料極為匱乏,在傳記上也僅有年代久遠的 李哲洋 先生的翻譯作品。這本傳記的出現,多少填補了這個缺憾。 林 醫師博學多聞,熱愛音樂,在熟讀古今馬勒相關文獻後,實現了這個若非有極度熱誠,絕難實現的夢想,令人感佩。恭喜他!也感謝他為台灣馬勒迷所帶來的這份禮物。 本文作者為國立台灣師範大學音樂系/民族音樂研究所副教授 http://tw.myblog.yahoo.com/hopeforpeace2007/article?mid=266&prev=279&l=f&fid=18  最後修改時間: 2010-09-20 11:58:40 |

george1977 210.xxx.xxx.189 |

2010-09-20 11:54 |

| [#15189] 二十世紀最傑出的交響曲─馬勒第八聆賞記 @ 林衡哲 曲目:馬勒第八交響曲(千人) 時間:2002年6月6日 晚上八點 地點:德國慕尼黑交響樂廳 演出者:巴伐利亞廣播交響樂團、萊比錫MDR廣播電台合唱團、雷根斯堡合唱團、巴伐利亞廣播合唱團 指揮:馬捷爾(Lorin Maazel) 自從今年一月受許添財市長之邀,擔任台南市文化局長之後,雖然台南市文化局舉辦了不少大型活動,例如「府城行春、文化饗宴」、「鄭成功文化節」等以及無數形形色色的中小型活動,但主要功勞在文化局團隊及市府團隊,而非我個人;我個人如果說有點貢獻的話,大概是讓台南市與國際接軌。例如今年三月我帶領府城美食團第一次跨國展出「新加坡――台南美食展」,在新加坡五星級的文華飯店進駐一週,征服新加坡人的胃口,同時也順便在「早安,新加坡」電視節目中,介紹台南及台南古蹟,並拜訪新加坡文藝復興的推動者 劉太格 先生。今年五月初,又帶領台南具國際水準的「謝十鼓術擊樂團」代表台灣參加韓國大田市舉辦的第二屆國際童玩節,結果在十一個受邀國家中,以謝十最受歡迎,並以「台灣」名義與中國代表隊平起平坐。我們的聽眾與掌聲都超越中國,實現了陳總統所謂「站起來,走出去」的理想,並結交了無數國際友人。 同時我也催生了一場戰後五十五年來台南最隆重的「二二八紀念音樂會」,由金希文指揮的音契合唱管弦樂團做盛大演出,把台南人林宗義、陳文婉催生的蕭泰然不朽的作品〈一九七四序曲〉及〈福爾摩沙的天使〉,分別做台南及台灣首演,把目前蜚聲國際的二位台灣作曲家蕭泰然與金希文的作品介紹給台南鄉親。這場音樂會不但全場幾乎滿座,也使不少聽眾感動得落淚。 今年3月18日我邀請實力與馬友友相伯仲的府城人子弟――楊文信來台南市立藝術中心演出時,讓聽眾體會到府城人的驕傲。府城不但有名小提琴家胡乃元及名鋼琴家陳瑞斌,現在又多了一位蜚聲歐洲樂壇的楊文信。當他演出台灣民謠〈白鷺鷥〉時,正如卡薩爾斯演奏他的加泰隆尼亞的故鄉民謠〈白鳥之歌〉一樣的動人。楊文信對他的精神故鄉台南產生了特殊的情懷,這種對故鄉的愛,透過他的大提琴,使不少知音感動落淚。 這場音樂會後,楊文信見到了他多年不見的三位台南姑姑,並告訢我,他擔任大提琴首席的巴伐利亞廣播交響樂團,今年6月6日及6月9日將分別演出馬勒的第八、九、十交響曲,並邀請我去參加。雖然最近十年來,我變成標準的馬勒迷,曾在美國、台灣、歐洲的音樂廳聽過馬勒第一到第八交響曲的演出,但與馬勒本人一樣,尚未在音樂廳聆賞過他的第九與第十交響曲,因此頗想完成個人聆賞馬勒十大交響曲的願望;但因六月初議會尚未結束,不敢馬上答應。 不久台南藝術學院的博物館系 張譽騰 教授送我一份最近才在維也納成立的音樂博物館的資料,看完後頗為動心,很想到維也納一睹該館的廬山真面目,更期待音樂人才輩出的府城,也能有全台第一座音樂博物館的出現;加上明年10月準備在慕尼黑的世界民俗美術館展出他的大作「迓媽祖」的台南美術大師林智信,要我為他打頭陣,去看看這間美術館的準備情形,於是我決定向議會請假四天,接受楊文信的邀請,以藝術朝聖者心情到慕尼黑與維也納做一百小時的雙城之旅。 6月5日半夜我坐長榮到巴黎,再坐德航到慕尼黑己是6月6日的中午。雖然是第一次來到這個人口一百二十萬德國第三大城的慕尼黑,因為捷運很方便,就坐捷運到楊文信為我預定的希爾頓飯店。在車上碰到一位由柏林來慕尼黑探親的德國女建築師,她的英文還不錯,於是我就跟她聊起我在大學時代引介來台灣的德國建築大師Walter Gropius愛上馬勒夫人愛爾瑪(Alma)的故事。經過佛洛伊德的心理分析,馬勒根據歌德《浮士德》最後開創新天地、歌頌永恆女性為主題,寫出了他一生最偉大的作品,並把此曲獻給他心目中的永恆女性――愛爾瑪,不但挽救了他的婚姻,即使在他去世後,愛爾瑪仍然懷念他的人與作品。我告訢她,我來慕尼黑的目的,就是想在今晚聆聽這首馬勒心目中最偉大的作品:第八交響曲。她說她也很想來聽,可惜據楊文信說,票已經在數週前就賣完了。 在音樂會演出前兩小時,楊文信邀我到一家小而美的德國餐廳。我點的德國滷肉,確實沒有我們台南的滷肉那麼好吃,在美食方面,我們台南是世界第一。楊文信說他們樂團最近先後演出貝多芬第九、英國作曲家布萊頓的戰爭鎮魂曲(War Requiem)以及今晚的馬勒第八,他說這些感人的作品,一定會繼續流傳下去。在馬勒的所有交響曲中,他說他最喜愛第九交響曲。 當馬勒在1911年五十一歲去世時,紐約有一位音樂評論家說:「馬勒又臭又長的交響曲,大概在他死去後,不會有人再想去聽他。」顯然楊文信是對的,這位評論家是錯的。透過華特(Bruno Walter)、伯恩斯坦、索第、庫布里克等指揮大師的努力,馬勒音樂的復活成了二十世紀樂壇的奇蹟,從西方的美國到東方的新加坡到處都有「馬勒迷俱樂部」(Mahler Fan Club)的存在,世界各大交響樂團都在灌製全套馬勒交響曲的CD。今年是指揮大師馬捷爾在巴伐利亞廣播交響樂團擔任常任指揮的最後一年,他以九場馬勒全套交響曲作品的演出,作為他的告別禮物。6月6日的馬勒第八及6月9日的馬勒第十及第九是他的壓軸演出,也是他獻給慕尼黑愛樂者的永恆紀念。 慕尼黑的愛樂音樂廳已經不是馬勒1910年9月12日世界首演他的第八交響曲的那個節慶音樂廳。這座音樂廳與台南市立藝術中心一樣是十七年前建的,座位也是兩千左右,音響也與台南一樣好,室內格局有點像柏林的愛樂廳。音樂會在八時準時開始,指揮家馬捷爾是伯恩斯坦之後,最具國際聲譽的美國指揮家,十一歲就開始他的指揮生涯,現在是他一生的成熟階段。他與海汀克(Bernard Haitink)是目前活著的馬勒作品的權威指揮家,這是他指揮巴伐利亞廣播交響樂團的最後一個音樂季,明年他將落葉歸根,回到美國擔任紐約愛樂的常任指揮。 不像九十二年前馬勒在慕尼黑世界首演第八時,共預演了五次,動用了一千零二十八人:女高音三人、次女高音二人;男高、中、低音各一人,交響樂團一百七十一人,合唱團八百多人。馬捷爾此次演出,因受場地限制,合唱團才二百五十人,交響樂團約一百人,而且才預演兩次而已。雖然不像當年馬勒的世界首演氣勢那麼浩大,但比起一般的音樂會演出,還是頗為壯觀。今天的演出全場爆滿,聽眾以中老年人居多。1970年代我在紐約時,經常有機會聽馬捷爾的演出,那時他是年輕天才型的指揮家,很少演出馬勒作品;目前他已是六十多歲的老人了,因此才能了解歷盡滄桑的作曲家馬勒的心情。 馬勒曾把他創作的這首、他自認是一生最偉大成就作品底心路歷程告訢他的精神弟子荀貝格(Arnold Schoenberg)(十二音派大師):「彷彿上帝在命令我寫此曲,記得那股創造的衝動不斷地衝擊我,一首偉大的作品就這樣孕育而生。但創作者並沒有感覺到創作的辛苦,他似乎覺得自己不過是上帝的奴僕,在衪底逼迫下,他不停工作直到完成。」馬勒這首九十分鐘的作品,重新捕捉他的第二交響曲〈復活〉的精神,並把交響曲與合唱帶到最高的藝術境界。 在此曲中,馬勒把神聖的愛與世俗的愛融合在一起。全曲分為兩個部分,第一部分是根據九世紀時Hrabanus Maurus大主教所創造的拉丁聖詩〈神聖精神的創造者請降臨吧〉,第二部分是根據歌德《浮士德》的最後一幕。主題包含神聖救贖的應許、開創一片自然的新天地以及對永恆女性的歌頌。第一部分宗教的氣息比較濃厚,第二部分則人文主義的精神比較豐富;因此馬勒的第八融合了貝多芬的彌撒曲與第九交響曲「合唱」二者之優美於一身。 這是我生平第二次聽馬勒第八的現場演出,第一次是在九二一大地震的前一天,由名指揮家海汀克在柏林愛樂廳,演出馬勒第八。那時我個人的結論是,馬勒第八的第一樂章超越貝多芬第九的第一樂章,但貝多芬第九的歡樂頌的結尾,尚未被馬勒超越過。因此誠如德國文學大師諾貝爾獎得主湯瑪斯.曼(Thomas Mann)之言:「馬勒第八是二十世紀所有藝術形式(包括文學、美術、音樂等)中最崇高偉大的藝術創作。」但就整部西方音樂史而言,貝多芬的第九合唱仍然是最偉大的作品。柏林愛樂不管是樂團的表現或音樂廳的水準,都是世界一流的,而海汀克對馬勒的詮釋也非常富有深度,但並沒有使我感動得落淚。 這次在馬勒九十二年前世界首演的同一地點:慕尼黑,再度親聆馬勒第八,別有一番滋味在心頭。最近三年來,我對馬勒一生的心路歷程及他與夫人絕代佳人愛爾瑪的關係有更深入的了解,無形中幫助我更能體會馬勒音樂的境界。馬捷爾顯然有驚人的記憶力,他不用看譜,雖然只預演兩次,但駕輕就熟;指揮揮灑自如,魄力十足,龐大的合唱團與樂團在他的指揮棒下,己經渾然一體,不但發出了人類聲音,並達到天人合一與大地結合的宇宙之聲。當馬捷爾強有力地結束第八的上半部時,再度印證了我三年前個人的結論:馬勒第八的第一樂章比貝多芬第九的第一樂章更感人。 而下半場結束的最後五分鐘的高潮樂段,馬捷爾有非常精彩的詮釋,讓我對馬勒音樂所傳達的信息有了一場頓悟。正如我在初三時,看改編自托爾斯泰小說《復活》的電影,被托翁人道主義的精神所感動而落淚,此次在結尾的高潮,也被馬勒音樂中的寬恕精神,把個人的愛化為宇宙的大愛而感動落淚。馬勒把這部偉大的傑作獻給愛妻,不但挽救了他的婚姻,也寬恕了愛妻的不忠,並把她重新視為生命的重心與引領人類心靈上升的永恆女性。因此即使在馬勒去世後,愛爾瑪仍常與女兒一起彈奏馬勒第八的主題來懷念他。 在西方音樂史上,有兩個歷史性的日子,是永遠不會被忘記的:一、1824年5月17日,貝多芬第九交響曲在維也納世界首演,獲得空前的成功。當樂曲結束時,聲樂家卡洛琳˙溫格輕輕地引他轉向觀眾,接受他聽不見的掌聲,歷史永遠不會忘記這段感人的片刻。二、1910年9月12日,馬勒的第八交響曲在慕尼黑世界首演結束時,全場聽眾為馬勒起立鼓掌達三十分鐘之久,打破了有史以來Standing Ovation的紀錄,也是二十世紀音樂史上最成功的首演。但是這場馬捷爾的馬勒第八,獲得一半聽眾的起立鼓掌十分鐘而已,卻為馬捷爾在慕尼黑的指揮生涯劃下完美的句點。 而對我個人而言,這是我生平第三次在音樂會上,體驗到這種用錢買不到的精神高潮。這是我1970年4月15日在紐約林肯中心,聆聽二十世紀大提琴泰斗卡薩爾斯演奏〈白鳥之歌〉及1995年6月3日聆賞蕭泰然〈一九四七序曲〉世界首演之後,最感動的一場音樂聆賞經驗。那次我被卡薩爾斯對他祖國加泰隆尼亞之愛所感動,同時也被蕭泰然對祖國台灣之愛所感動,這次我被馬勒為整個人類創作偉大的音樂史詩的精神所感動;慕尼黑這個城市也將因為馬勒的音樂,而變成永恆。 http://tw.myblog.yahoo.com/hopeforpeace2007/article?mid=273&next=268&l=f&fid=21  |

george1977 210.xxx.xxx.189 |

2010-09-20 12:23 |

| [#15191] 《西方音樂巨人 馬勒》@ 侯平文 吻我吧!我中了馬勒邪! 侯平文 林衡哲醫師的馬勒傳即將出版。我有幸承 蒙林 醫師邀請,為此書寫序,深感榮耀,但也非常惶恐。我因長年旅居美國,可能大家對我不熟悉,所以對寫序這事有點躊躇;但基於對馬勒音樂的熱愛,所以仍義不容辭為 林 醫師這本極為優秀的新書作序代言。 我在年輕時期接觸古典音樂之後,就深愛馬勒的音樂。著迷到一個程度,可稱為「中了馬勒邪」。十幾年前,一位姪女給我的聖誕禮物,就是特別訂製一件T恤,上面印著 “Kiss Me! I‘ve Got Mahleria!”(吻我吧!我中了馬勒邪)。因為她知道我在家聽第二交響曲,每次聽到Urlicht就會肅然起立。 我在年輕時聽馬勒的音樂,多是自己摸索,買黑膠唱片來聆聽。後來踏上美國,1976年整個月在卡內基音樂廳聆聽紐約愛樂的馬勒交響曲和歌曲全集演奏(“A Month's Mahlermania")深受震撼與感動。我就與幾位同好成立了「馬勒愛好者學會」(Gustav Mahler Society of New York),進一步共同切磋。後來,我有幸在工作之餘,受教於已故法薩爾學院(Vassar College)音樂系主任及馬勒學權威萊利(Edward R. Reilly)教授以及茱莉亞音樂院(The Juilliard School)穆勒(John. J. H. Muller)教授所開的課程。進一步深入研習,才更深一層發掘出馬勒音樂的背景、內涵和哲理。所以雖然我的晚輩們繼續稱我為「中了馬勒邪」,我還是很樂意接受這種稱呼。 馬勒的生涯以指揮為主,不論在歐洲,或是後來到美國,都有非常繁重的指揮工作。他的交響曲和其他作品大多在有限的時間下寫作的,跟十九世紀其他作曲家相比,數量並不算太多。他的交響曲結構繁複龐大,當時評論褒貶不一。像英國著名作曲家馮˙威廉斯(Ralph Vaughan Williams)就批評馬勒,說他是個很輕易模仿的作曲家(a very tolerable imitation of a composer);法國作曲家德布西(Claude Debussy)在馬勒的第二交響曲於巴黎首演時,聽到一半當場就走了出去。 馬勒的音樂在他過世後一直到第二次世界大戰期間一度險遭人們遺忘,但1960年代以後,藉由伯恩斯坦(Leonard Bernstein)的大力推動,又在全世界受到廣泛的矚目與歡迎;甚至雷布瑞特(Norman LeBrecht)在他最近於英國出版的新書(Why Mahler? How One Man and Ten Symphonies Changed Our World)當中,還誇大的說聽馬勒是一種宗教,把馬勒的十大交響曲吹捧為「改變了全世界」,交響曲的成就還超過貝多芬,海頓! 林醫師與我相知相識超過四十年。當年我住在曼哈頓西區,跟 林 醫師服務的羅斯福醫院(Roosevelt Hospital)距離很近。在紐約那個充滿文化藝術的環境,我們常常東聊西扯,從音樂談到哲理,從貝多芬談到羅素。 後來林 醫師西遷加州,再回台繼續服務鄉親,並貢獻一生來傳揚台灣的鄉土文化。同時他對馬勒音樂發生興趣,而且對音樂的熱愛逐年有增無減。他以傳教士的精神在台灣不斷推廣馬勒音樂給大眾,令人非常敬佩。 在這本書中, 林醫師廣泛收集資料,把馬勒的一生和他的音樂,以及創作的背景鉅細靡遺的寫下來。雖然坊間已有一些有關馬勒的書,比如說音樂先輩 李哲洋 先生翻譯維諾(Marc Vignal)所寫的《馬勒》,以及一些來自中國的翻譯書,但 林 醫師這本書仍是我這位馬勒迷所讀過最詳細、最豐富,而且對其音樂研究最深入的一本,比上述的書更為優秀,我讀了非常喜愛(特別是第廿一章〈馬勒在台灣〉讓我開了眼界)。藉此,讀者不但更能了解馬勒本人和他的事蹟,他龐大結構的交響曲背後所隱藏的哲理與內涵,也更能藉這本書來深入領會,也許以後就跟我一樣,成了中「馬勒邪」的一員。 本文作者在美國紐約執業精神科四十餘年,現已退休。著有羅素短論集(1960)、內心底探索(1968)、馬勒第四交響曲的心理分析(1976)等書。 http://tw.myblog.yahoo.com/hopeforpeace2007/article?mid=265&next=253&l=f&fid=18  |

george1977 210.xxx.xxx.189 |

2010-09-20 15:04 |

| [#15192] 《WHY MAHLER》@ Norman Lebrecht Although Norman Lebrecht is not a guy whom I like, I do fully agree with this topic and its content! Mahler’s is the music of the modern world - Telegraph @ Norman Lebrecht http://www.telegraph.co.uk/culture/music/classicalmusic/7856323/Mahlers-is-the-music-of-the-modern-world.html New Book "Why Mahler" from Norman Lebrecht  |

george1977 210.xxx.xxx.189 |

2010-09-20 15:14 |

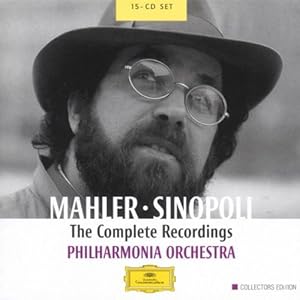

| [#15193] 精神科出身的指揮大師─辛諾波里(Giuseppe Sinopoli)1946-2001 @ 林衡哲 精神科出身的指揮大師 ~辛諾波里(Giuseppe Sinopoli)1946-2001 指揮界的心理分析大師 由醫師改行成為指揮家的辛諾波里,在1946年11月2日出生於義大利的威尼斯,他擁有精神醫學和人類學博士學位,對考古學的領域也涉獵頗廣,擅於烹飪,熱衷於收藏骨董,他的外貌魁偉、嚴肅,滿臉的鬍鬚,外表有點像中年時代俄國國民樂派大師的穆索斯基,透過他薄薄鏡框,棕色瞳孔射出的凌厲眼光,活像是維也納精神分析醫生佛洛伊德再世,很有把握地等候患者的訴苦,然後用音樂撫慰他們的心靈,他不但是義大利二位歌劇大師威爾第和普契尼歌劇的權威指揮家,也是廿世紀後期浪漫派大師馬勒與理查‧史特勞斯的最精采的詮釋者之一。 與名師學作曲與指揮 在未成為音樂家之前,因為父親期望他能成為醫界人士,並一路栽培他攻讀帕杜阿大學(Univ. of Padua) 念醫學院,並在1972年拿到醫學博士學位,並短暫地做了精神科醫師,不久又獲得犯罪人類學的博士學位。而他對考古學也有相當濃厚的興趣。但不久又棄醫從樂,在威尼斯的本納烈多‧馬薛勒音樂院(Benedetto Marcello Conservatory),在瑟賓(Ernesto Rubude Cervin)和多納托里(U. Donatoni)指導下學作曲,然後再去德國達姆司塔特(Darmstadt)拜現代作曲大師史托克豪森(Karlheinz Stockhausen)學現代作曲學。他起先以「系列音樂」而出名,1972年26歲時就擔任母校音樂院的現代和電子音 樂學的 教授,他成為威尼斯前衛音樂的重要先驅人物,不久他又遠征維也納,到維也納音樂院與指揮大師史瓦羅斯基 ( Hans Swarowsky ) 學指揮,與他同門的有印度指揮梅塔,梅塔因為常與三大男高音同台演出,加上善於社交的個性,因此他的名氣比辛諾波里高,但在指揮的功力及CD唱片辛諾波里絕不會輸給梅塔,他和梅塔一樣喜愛自我表現的後期浪漫派中馬勒與史特勞斯的作品。但是辛諾波里較理智,自我控制,詮釋比較冷靜,相當主觀,卻效果良好。梅塔為印度裔的猶太人,因此對同是猶太裔的馬勒有強烈的認同感,辛諾波里雖不是猶太人,沒有猶太法寶,但他必須以他所長的精神分析手法來解剖馬勒混雜不清的音樂世界,馬勒作品研究專家米契爾 ( Donald Mitchel ) 認為指揮馬勒作品應該走出悲情叢林,辛諾波里以透徹冷靜的詮釋才能顯示馬勒作品的真貌,顯然他做到了米契爾所要求的境界,他的外表雖然冷靜,但並不缺乏內在的熱情,加上他對馬勒的人與音樂有深層的了解,因此他的15張CD的馬勒全套,與義大利指揮家阿巴多以及夏依 ( Riccardo Chailly ) 的馬勒全套,都是廿世紀的經典名盤。 除了指揮才華之外,他也有作曲才華,在七O年代他在威尼斯成立布魯諾‧馬德納室內樂團,專門演出現代音樂,他最有名的一部創作是歌劇『沙樂美』 ( Lou Salome) ,1981年曾在巴伐利亞國家歌劇院作世界首演,由名女高音凱倫‧阿姆斯特朗 ( Karan Armstrong ) 擔任主角。 成為國際樂壇的名指揮 1984年他擔任倫敦愛樂的首席指揮,直到1994年他才離開倫敦愛樂,在十年中,他灌製了馬勒全套和英國作曲家艾爾嘉的重要作品。1992年他又擔任德勒斯登國家管弦樂團的首席指揮,他曾帶此樂團數次訪台,頗獲好評。同時他也是華格納歌劇的傑出指揮家之一,他也經常受邀到華格納音樂聖地貝魯特音樂節指揮演出華格納的歌劇。 辛諾波里對義大利作曲家和理查‧史特勞斯歌劇熱情的演出,有時在英國反而遭受到批評,反而在東方的日本和台灣,他受到熱烈的英雄式的歡迎。1990年他為日本東京池袋的藝術劇場落成紀念,演出整套馬勒交響曲,並將拜魯特歌劇院舉家搬至東京演出華格納歌劇,至今仍令日本樂迷津津樂道,並成為歷史性的名演,而他本人在東方受到青睞也令他倍感欣慰。 曾訪台演出『唐璜』和『貝多芬第九』 1995年他率領德勒斯登交響樂團來台演出理查‧史特羅斯的『唐璜』時,名樂評家曹永坤先生寫道:『辛諾波里所演奏的『唐璜』是筆者生平聽過的最好的演奏。台北的樂迷對這首作品應該不陌生,去年利物浦愛樂、紐約愛樂及其他許多樂團都演奏過。此曲最難之處在於法國號,需有八位技巧高超的法國號手同時吹出悠揚高昂的旋律,向來被法國號手視為榮耀。德勒斯登這次的演出,八隻法國號吹奏整齊猶如一人,而且毫無缺失、走音、運氣吐氣亦聽不出任何破綻,是連維也納愛樂都做不到的奇蹟。史氏這首作品,有時美麗煽情的旋律會太多過於浮濫,減低了訴求力及作品的凝集力,不像莫札特、巴哈、舒伯特的旋律永聽難忘。幸好辛諾波里的專長就是排斥情緒化的濫情,他也不會去煽動樂團的激情,因此他詮釋此曲,反而收到了極好的效果。』 最後辛諾波里又率領德勒斯登管弦樂團,來台灣演出貝多芬『合唱』交響曲有台灣四大城市的合唱團同台演出,共一千多人,是台灣音樂史上最盛大的一次貝多芬第九的演出,可惜我卻錯過了這場歷史性的演出。 親聆『馬勒第三』終身難忘 1997年我跟恩 師李鎮源 教授一起到日內瓦為台灣加入WHO而努力,會 後李 教授到維也納聽歌劇,我則到歐洲文藝復興的勝地佛羅倫斯,臨時知道辛諾波里要在米蘭斯卡拉歌劇院演出馬勒第三交響曲,於是我清晨六點起床,從佛羅倫斯坐兩小時的火車來到米蘭,剛好趕上早上十點的演出,馬勒的第三交響曲是他的成名作,在此曲首演之前馬勒只被認為是傑出的指揮家,但此曲首演之後,他也被公認為傑出的作曲家,辛諾波里這場演出是為義大利的癲癇協會募款,他把這首馬勒將近一百分鐘的作品,有條不紊的流暢演出,所選的女高音也是一流的,是到目前為止我所聽過的最精采最難忘的馬勒第三。 他也經常與『以色列愛樂』做和平音樂會的演出,平常『以色列愛樂』都是請猶太指揮家如伯恩斯坦或梅塔等,很少請非猶太人的義大利指揮,辛諾波里可能是唯一的例外,而且一直合作到他去逝那一年。這點表示他和卡薩爾斯一樣,對世界和平也有強烈的渴望。 當代義大利四大指揮家之一 義大利是盛產名指揮的國度,廿世紀前半期的托斯卡尼尼和朱利尼都是大師級人物,到了廿世紀後半期,義大利籍指揮家在樂壇上的表現,也是閃耀著獨特的光芒,其中以『四位火槍手』( 包括慕提、阿巴多、夏伊和辛諾波里 ) 同場競技,他們各以獨到的指揮神韻在音樂領域發揚所長,也為樂壇帶來火花。其中,辛諾波里對於義大利歌劇、馬勒、理查‧史特勞斯等管弦樂作品有卓越貢獻,他所灌們CD也都名震一方的詮釋名盤,特別是他藉由心理層面來剖析作曲家的創作心態,並透過他的指揮棒將之化解為音符,在激動澎湃處卻不濫情,意寓深沉處卻不致教條,辛諾波里獨到的見解的確為音樂呈現了不凡面貌。 死在戰場的音樂界英雄 辛諾波里身兼作曲家、指揮家、精神醫學家、人類考古學家的多重身份,使他的詮釋總能呈現更多內在細節與精神層次;當然,他在樂曲演出前的充分研究,更是他展現細膩語法與豐富的管弦樂變化的原因。正當他處於壯年之期,指揮前途仍大有可為之際,2001年4月20日,辛諾波里在柏林德意志歌劇院指揮『阿伊達』時,突然因心臟病發作而猝死在指揮台上,享年才54歲,比他熱愛的馬勒才多活了三年。他在一九七八年首次指揮歌劇『阿伊達』,開始他的指揮生涯,到了2001年也以『阿伊達』結束他的指揮生涯,在廿三年的多采多姿的音樂生涯,他為西洋的音樂文化留下不少不朽的精神遺產,現在我們已無法親炙這位一代指揮大師揮動指揮棒的神采,祇能從他留下的彌足珍貴的錄音:例如十五張馬勒全套和貝多芬第九等錄影 ( 及以色列愛樂的三場和平音樂會 ) 等,緬懷這位充滿愛心,黑鬍鬚的精神科醫生兼指揮大師的辛諾波里。 死後備受懷念 2001年4月23日,他的葬禮在羅馬隆重進行,當時的義大利總統和總理以及斯卡拉歌劇院全體工作人員都出席了,可謂舉國哀傷,他留下了夫人席多維亞 ( Silvia ) 和兩個兒子,在他去逝的前二天,他才接受羅馬一間大學的考古學的名譽博士。 2005年10月開始,他的好友們成立了辛諾波里音樂節 ( The Giuseppe Sinopoli Festival ) ,不但紀念作為指揮家與作曲家的他,同時也以他作為醫生、考古學家和知識份子的角色懷念他,因此節目包羅萬象從音樂、文學到戲劇、藝術,不但有音樂會,也有學術研討會、展覽和出版品,每年都有義大利最好的管弦樂團來此演出,並在同年成立『辛諾波里室內管弦樂團』由他母校的年輕音樂家和老師們組成,大部分節目是辛諾波里自己的創作。 (2010年2月20日於淡水─黑鬍鬚馬偕的台灣故鄉) http://tw.myblog.yahoo.com/hopeforpeace2007/article?mid=182&prev=184&l=f&fid=16  |

george1977 210.xxx.xxx.189 |

2010-09-20 15:34 |

| [#15194] 韓德爾『彌賽亞』 @ 楊照 『彌賽亞』是韓德爾最出名的作品,應該也是歷史上最廣為人知的宗教音樂作品。 環繞著『彌賽亞』,有很多故事。其中一個故事說的是:有一天助理有事要找韓德爾,明明看到他走進房裡,卻在門口怎麼叫都得不到回應,推開門發現韓德爾揮著樂譜發呆,而且滿臉是淚。意識到助理的存在後,韓德爾抬起頭來說:「我以為我見到了上帝的容顏。」 據說,韓德爾捧著的樂譜,翻開來的是『彌賽亞』第二部的結尾。 那段描寫的,是耶穌基督復活之後,升天到了上帝身邊,音樂歌頌著:從此之後,耶穌基督成了「萬王之王」,其權力凌駕於世間所有王者之上,於是「哈利路亞」的讚美之聲此起彼落,一聲比一聲更高亢。 關於這段「哈利路亞」,還有更有名、流傳更廣的故事。『彌賽亞』首度在倫敦演出,英國國王喬治二世也出席了音樂會,當演唱到「哈利路亞」這段時,國王從座位上站了起來。依照皇家禮儀,國王站起來,周遭的人必須跟隨起立,於是全場沒有人坐著,全都站立莊重地聆聽這段音樂。 沒有任何第一手、確切的史料可以證實這件事真的發生過。因此對於喬治二世為什麼突然站起來,也就沒有大家共認、接受的解釋。最常見的說法就有好幾種。一種認為在音樂的讚頌中,國王體會並認知了,耶穌基督是「萬王之王」,因而在耶穌基督之前,他不過就是另一個臣民,心中充滿到那「真王」的敬畏,喬治二世很自然地站了起來。 另一種說法主張:喬治二世被那崇偉的歌聲給震懾感動了,他無法繼續大剌剌安坐在位子上聆聽,祇好站起來抒發並抒解內心的激動。稍有一點不同的說法則認為被音樂感動的喬治二世,站起來表達對創作者韓德爾的尊崇敬意。 這是強調音樂與宗教力量的說法,另外還有一些比較世俗、現實的說法。有人說國王遲到了,(音樂會進行將近三分之二了才到!)所以站在入口處沒有馬上落座,有人發現國王站在那裡,趕緊站起來,終至全場觀眾都站起來了。 也有人說因為國王已經在位子上坐了超過一個小時,忍不住要伸伸腿就站起來了。還有人說喬治二世平日就有胃脹氣的毛病,毛病突然犯了,他祇好站起來放鬆胃部的壓力。 不過真正的理由是什麼,這個故事反覆傳頌之後,留下了一個傳統--在英國及其他很多地方,演出「哈利路亞」這段音樂時,觀眾會自動起立,站著聆聽。 不論國王起立的理由是什麼,這次倫敦演出對韓德爾音樂生涯的影響,再清楚再關鍵不過。一七四一年韓德爾創作『彌賽亞』時,他在英國的發展陷入瓶頸,不太知道自己到底該幹嘛才好,然而到了『彌賽亞』倫敦演出之後,英國社會張開雙臂迎接、擁抱韓德爾,甚至忘掉了他的德國身分。 一七四一年八月,韓德爾到一位牧師詹寧斯(Charles Jennens)的家中作客,一方面不曉得自己該幹嘛,一方面出於對主人好意的回報,韓德爾開始為詹寧斯寫的一套『彌賽亞』歌詞譜寫音樂。一寫寫出興味,更寫出熱情靈感了,從八月二十二日開筆,到九月十四日,韓德爾竟然寫完了一首,分成三部分,演出時間將近兩小時的龐大作品。 詹寧斯寫的歌詞,完全取材於英語聖經,對現代英語形成具有深厚影響的詹姆斯王版本。這是英國人上上下下共同最熟悉的一套文本,將其中字句原封不動當作歌詞,顯然大有助於英國社會接受這部作品。 『彌賽亞』講的,就是耶穌基督的故事,大多取材自『新約』,又自由穿插了部分『舊約』中的字句。『彌賽亞』第一部描寫耶穌基督的誕生,預兆、預言、馬槽及來訪的東方三聖人的故事。第二部則舖陳耶穌基督的受難、復活以至升天的過程。第三部跟隨『啟示錄』,形容最後審判日的種種光景。 韓德爾並沒有要將『彌賽亞』寫成「彌撒曲」,他寫的毋寧比較接近是搬演聖經故事的世俗劇,而不是伴隨宗教儀式進行的音樂。 不過這部作品一七四二年的正式公開首演,是在愛爾蘭的都柏林舉行的。愛爾蘭保留了羅馬帝國時期天主教傳統,奇蹟式地沒有在蠻族入侵中被破壞、斷絕,有著極為強烈的宗教儀式氣氛。在都柏林的首演,強化了『彌賽亞』的宗教意涵,降低了其一般戲劇性張力。 這部作品開始流傳時,通常在復活節前的時間演出,做為製造氣氛迎接受難日與復活節的準備。不過隨著作品的宗教地位愈來愈高,其演出時間也就有了相應改變,逐漸移到更重要的耶誕節前的日子裡演出,十九世紀之後,甚至有愈來愈多教堂或音樂廳,在耶誕夜或耶誕日堂皇演出『彌賽亞』。 此外隨著「哈利路亞」段落愈來愈受歡迎,『彌賽亞』也就有了一種「精簡版」。完整演出『啟示錄』的第三段,因為這段有很多天崩地裂、封印揭開的激烈變化,讓人聽得心神動搖,然後再在第三段後面接演原本是第二段結尾的「哈利路亞」。這樣觀眾就不會搞不清楚什麼時候、到哪段音樂時應該要起立了。 韓德爾是最早的歌劇聖手,他的歌劇作品數量驚人。對於掌握戲劇性音樂張力,他當然是箇中老手。運用了這種音樂的內在戲劇性,淋漓揮灑耶穌基督的故事,和末世的奇景,成就了這樣一部作品。因為其受歡迎、廣泛流傳的程度,很容易讓我們忽略了其內在真實、強悍將宗教戲劇化的巨大貢獻。 http://tw.myblog.yahoo.com/mclee632008/article?mid=4695&prev=-1&next=4694  |

george1977 210.xxx.xxx.189 |

2010-09-20 18:13 |

| [#15195] 巴哈b小調彌撒曲 @ 楊照 巴哈和韓德爾是巴洛克時代的兩大巨匠。兩個人竟然同樣出生於一六八五年,更是流傳數百年令人嘖嘖稱奇的巧合。不過這兩位大師在類似背景下,卻做出了很不一樣的音樂。 巴哈與韓德爾都有眾多宗教作品,也有不少世俗作品,然而基本上巴哈是個用心在宗教音樂上,同時創作世俗音樂的藝術家;韓德爾剛好相反,他本質上傾向於世俗音樂,然後將世俗音樂上的原理原則,運用在宗教音樂上。 最清楚凸顯這項差異的,是韓德爾酷愛歌劇,寫了許多歌劇名作。相對地,巴哈一輩子沒碰過歌劇,他為教會禮拜寫了兩百多首「清唱劇」,不過,「清唱劇」實際上來說,既非戲劇也非清唱作品。 韓德爾的宗教作品,仍然是以人為其傾洩、訴說對象的。最有名的『彌賽亞』,唱到「哈利路亞」,「萬王之王,萬主之主,祂將永遠統治,哈利路亞!」時,國王也不禁為之動容起立聆聽,那正是韓德爾音樂的目的。他像是在聖壇上證道的牧師,要讓台下的聽眾理解神的光彩與偉大,要說服台下聽眾感受神、接近神。 巴哈之音樂卻不是這樣。所以巴哈的音樂遠比韓德爾之音樂難以描述、難以言說。勉強地說,就連巴哈的世俗音樂,像他寫給不同器樂的眾多「組曲」,為了鋪陳、試驗和聲原則的「十二平均律曲集」,甚至表明了就是為了幫助後進增加作曲能力而寫的「二聲部、三聲部創意曲」,他的心中卻有上帝作為終極的對象。 上帝不會也不能被感動。巴哈音樂裡沒有太多試圖去激動人心、操控情緒變化的部分,他不會要用音樂將聽眾拋擲進地獄,再抬升到天堂,那種戲劇性的成分,韓德爾很擅長,卻不是巴哈的手法。 上帝祇能被呈示。巴哈音樂從來不曾放掉井然的理性安排,含蓄不誇張地創造著動人的奇蹟。這話什麼意思?奇蹟怎麼可能含蓄?但巴哈的音樂真就是如此,每一個細節都可以被拿出來分析,卻不曾離開嚴謹的規律與秩序,但是嚴格規範下產生的音樂,竟然一點都不乏味,反而充滿了無窮變化與興味。 這是上帝的音樂,或該說與上帝形象最為貼切呼應的音樂。如同世界萬象一樣多采多姿,複雜豐美,卻又都能被統合在明顯的理性、數學安排原則裡。繁與簡的辯證統一,這不正就是人有所求於上帝,希望上帝提供給人的安穩保證嗎? 巴哈從來不相信例外,更不訴諸例外來吸引聽眾。巴哈從來不做驚人意外的事。巴哈音樂裡沒有矛盾、沒有衝突,矛盾衝突是世俗領域的弱點,不是上帝會有的。 巴哈留下的大型宗教作品,包括『約翰受難曲』、『馬太受難曲』和『b小調彌撒曲』等。其中一度被認為矛盾、怪異的,是『b小調彌撒曲』。 為什麼怪異?巴哈活在十八世紀德國,一個明確的新教國度。他的兩百多首清唱劇,是因應路德教會禮拜儀式所需而做的,但是大型、連綿幾小時的『彌撒』,卻是個不折不扣舊教、天主教的儀式。不祇這樣,『彌撒』還是羅馬教皇領導的天主教最重要的代表性儀式,也就是最早被新教運動領袖視為是不真誠繁文縟節最突出的例證,必除之而後成其為改革。 屬於路德派新教的巴哈,怎麼會寫了一大首完整的『彌撒曲』?在這樣的疑問下,而有了關於『b小調彌撒曲』的種種猜測解釋。 一種說法,這是巴哈純粹出於音樂好奇心的創作,其中並沒有宗教,尤其沒有教派上的意義,巴哈視『彌撒曲』為單純音樂形式上的挑戰,好地接受了挑戰,就做了一首沒算真正要演出的『彌撒曲』。 另一種說法,認為巴哈寫的不是「真正的」彌撒曲。傳統「彌撒曲」應該要有五大部分,『b小調彌撒曲』卻祇有四部分。巴哈寫的,是一種不純正的彌撒曲,沒有要在教堂跟儀式一起進行,而是和韓德爾『彌賽亞』或後來貝多芬的『莊嚴彌撒曲』一樣,本來就打算在音樂廳演出的。 還有一種說法主張,那四個部分其實是各自獨立的。巴哈真正寫的,是四首依循路德儀式,較短的禮拜樂曲,出於不明的動機,巴哈自己或其後人,才將四首短曲擺在一起,湊出『彌撒曲』的長度,給它掛上了『彌撒曲』的名義。 這第三種說法,不容易成立。任何聽過『b小調彌撒曲』都能感受到整首前後相衝的氣勢,而且仔細分析各部分的組成,也清楚說明了巴哈式精密的數學原理開展,要說四個部分沒有內在關係,絕對不通的。 前面兩種說法也不完全符合巴哈風格與歷史證據。天主教會使用的彌撒曲,很多都沒有正式的五大部分組成元素,其結構變化差別本來就很大,而且很難想像巴哈會將音樂與上帝分開,對單純的音樂形式有那麼大的好奇與興趣,到去寫長達兩小時的鉅製出來。 這些說法忽略兩樁重要的事實。第一,這部作品的初稿是獻給德勒斯登王廷的,當時統治德勒斯登的薩森尼大選侯同時身兼波蘭國王,而波蘭是信奉天主教,接受羅馬教皇威權的。 第二,更重要更關鍵的,巴哈是透過音樂接近上帝、理解上帝的,不是透過教義與教會。他所認識的上帝,那繁簡統合的超越性力量,不可能被拘執在教會教派差異裡。在他筆下的彌撒曲,發展出空前嚴謹細密的變化安排,和他心目中的上帝始終一致,不存在任何儀式的矛盾。音樂裡的上帝,比教會教義中的上帝,更廣闊又更親切,巴哈始終信奉,也祇信奉那樣的上帝。 http://tw.myblog.yahoo.com/mclee632008/article?mid=4694&prev=4695&next=4693  |

george1977 210.xxx.xxx.189 |

2010-09-20 18:15 |

| [#15196] Carl ORFF Carmina Burana @ Musicweb Carl ORFF (1895 - 1982) Carmina Burana (1935/1936) [57:11] Agnes Giebel (soprano), Paul Kuén (tenor), Marcel Cordes (baritone) Chorus of West German Radio/Bernhard Zimmermann Orchestra of Cologne Radio/Wolfgang Sawallisch rec. 1956 reissue of Columbia 33CX1480 PRISTINE AUDIO PACO044 [57:11] Read more: http://www.musicweb-international.com/classrev/2010/Sept10/Orff_carmina_PACO044.htm#ixzz107bIqGNx  |

george1977 210.xxx.xxx.189 |

2010-09-21 09:03 |

| [#15197] Haydn Piano Trio @ Musicweb Joseph HAYDN (1732-1809) Piano Trio No.39 in G major Hob XV:25 [16:13] Piano Trio No.18 in G major Hob XV:5 [14:09] Piano Trio No.28 in D major Hob XV:16 [14:02] Piano Trio No.23 in E flat major Hob XV:10 [9:22] Jean Fournier (violin); Antonio Janigro (cello); Paul Badura-Skoda (piano) rec. c.1957 PRISTINE AUDIO XR PACM070 [53:56] Read more: http://www.musicweb-international.com/classrev/2010/Sept10/haydn_trios_pacm070.htm#ixzz107bqnohh  |

george1977 210.xxx.xxx.189 |

2010-09-21 09:05 |

| [#15198] BARGAIN OF THE MONTH @ Musicweb Endechar : Lament for Spain - Sephardic Romances and Songs Arvolicos d’almendra Hija mía mi querida Esta montaña d’enfrente Una matica de ruda Muerte que a todos convidas ¿Por qué llorax blanca niña? Ven querida Cuatro años d’amor Ya crecen las hierbas Paxaro de hermosura Nani, nani En la mar hay una torre Calvi arabi - Kol libi -Rey don Alfonso Durme, durme hermozo hijico Avrix mi galanica El rey Nimrod Capilla Antigua de Chincilla: Luisa Measso (mezzo), Juan Francisco Sanz (counter-tenor, nackers), Alfonso Sáezflutes, shawm, zurna, gemshorn), Juan Michael Rubio (viol, rabel, rebec, oud, citole), Miguel Ángel Orero (crotalum, bendir, darbuka, drums, riq, santur, tenor flute, pitcher, nackers)/José Ferrero (tenor, medieval harp, psaltery, simphonie) rec. 16-20 July 2009, Iglesia de San Antón, Chinchilla de Montearagón, Albacete, Spain sung texts and translations available online. NAXOS 8.572443 [57:31] Read more: http://www.musicweb-international.com/classrev/2010/Sept10/Endechar_8572443.htm#ixzz107c9EXL6  |

george1977 210.xxx.xxx.189 |

2010-09-21 09:06 |

| [#15199] BARGAIN OF THE MONTH @ Musicweb Ludwig van BEETHOVEN (1770–1827) Piano Concerto No.5 in E, Emperor, op.73 (1809) [38:44] Symphony No.4 in B, op.60 (1806) [36:54] Edwin Fischer (piano) Philharmonia Orchestra/Wilhelm Furtwängler (Concerto) Vienna Philharmonic Orchestra/Wilhelm Furtwängler (Symphony) rec. 19-20 February 1951, EMI Abbey Road Studio No.1, London (Concerto); 25, 30 January 1950, Musikvereinsaal, Vienna (Symphony). ADD NAXOS 8.112025 [75:38] Read more: http://www.musicweb-international.com/classrev/2010/Sept10/Beethoven_furtwangler_8112025.htm#ixzz107cL9RQn  |

george1977 210.xxx.xxx.189 |

2010-09-21 09:07 |

| [#15200] Haydn's Symphony No.s6-8 @ Musicweb Franz Joseph HAYDN (1732-1809) Symphony No. 6 in D “Le matin” [18:40]; Symphony No. 7 in C “Le midi” [21:51]; Symphony No. 8 in G “Le soir” [17:51] Academy of St Martin in the Fields/Sir Neville Marriner rec. London, December 1980 NEWTON CLASSICS 8802006 [59:21] Read more: http://www.musicweb-international.com/classrev/2010/Sept10/Haydn_Marriner_8802006.htm#ixzz107ccHSxe  |

george1977 210.xxx.xxx.189 |

2010-09-21 09:08 |

| [#15201] RECORDING OF THE MONTH @ Musicweb Frank BRIDGE (1879 - 1941) Cello Sonata in D minor (1913-17) [21:49] Benjamin BRITTEN (1913 - 1976) Cello Sonata in C, op.65 (1960-61) [19:59] Arnold BAX (1883 - 1953) Legend-Sonata (1945) [24:40] Johannes Moser (cello), Paul Rivinius (piano) rec. 12-15 January 2009, Kammermusikstudio, SWR, Stuttgart. DDD HÄNSSLER CLASSIC CD 93.257 [66:45] Read more: http://www.musicweb-international.com/classrev/2010/Sept10/British_cello_CD93257.htm#ixzz107cuErlr  |

george1977 210.xxx.xxx.189 |

2010-09-21 09:09 |

| [#15202] Geminiani之Folia主題變奏@ Giulini http://blog.roodo.com/giulini/archives/13831553.html  |

george1977 219.xxx.xxx.147 |

2010-09-22 07:45 |

| [#15203] 前東德指揮家的收藏聖經 John Hunt新的一本discography,記錄了5位前東德指揮家的錄音整理,包括剛去世不久的Otmar Suitner,舉槍自盡的Herbert Kegel,指揮風格平實的Heinz Rögner、擅長後浪漫樂派作品的Heinz Bongartz,以及擅長宗教音樂的Helmut Koch。  |

george1977 219.xxx.xxx.147 |

2010-09-22 07:50 |

| [#15204] 兩位俄羅斯好手的小提琴奏鳴曲錄音 俄羅斯鋼琴家Nikolai Lugansky (1972-)與俄羅斯小提琴家Vadim Repin (1971-)共演Franck、Janacek 小提琴奏鳴曲,以及Grieg 第二號小提琴奏鳴曲的錄音,即將由DG出版。  |

george1977 219.xxx.xxx.147 |

2010-09-22 07:53 |